Es la primera vez que Tania Marca, a sus 29 años, va a dar una entrevista. Llega con su hija en brazos y se acomoda frente a la cámara, desde Puno. “Es mi beba”, dice. “Tiene un año y dos meses exactamente”. Con una chompa verde, blusa blanca y dos trenzas que amarran su largo cabello negro cuenta las dificultades que ha tenido durante la pandemia para conseguir alimento.

“Yo sí he tenido dificultad de bajar al mercado. Estaba acostumbrada a ir cada semana y hacer mis compras de alimentos como espinaca, hígado de pollo, fruta, zapallo, huevo… pero la pandemia me ha afectado bastante. Ahora sólo voy una vez al mes”, señala.

Tania es lideresa campesina y agricultora, por lo que sabe bien qué tipo de alimentos son saludables para sus hijos y los previenen de enfermedades. Sin embargo, siente que se descuidó un poco en la nutrición de su hija menor, lo que ocasionó que, en mayo, cuando recién la pudo llevar a su control de salud, le dijeran que estaba en riesgo de contraer anemia.

“Me dijeron que le dé hierro y hasta ahora le sigo dando. El 01 de diciembre tengo que volver, pero me siento muy preocupada porque yo sé que la anemia produce que el niño no tenga mucha capacidad para estudiar y no desarrolle bien su cerebrito”, cuenta.

La historia de Tania es la de miles de familias en la actualidad. La pandemia por la COVID-19 ha dificultado el acceso a los alimentos básicos y ha agudizado las desigualdades, sobre todo, en los peruanos más vulnerables. Además, los programas de prevención de la anemia y la desnutrición crónica infantil se han visto paralizados y no han tenido la cobertura que tenían usualmente, lo que significa un gran riesgo no sólo para la primera infancia, sino también para el desarrollo del país.

Tania Marca, agricultora de Puno y madre de dos niños, nos cuenta cómo ha afrontado la pandemia desde su situación.

Tania Marca, agricultora de Puno y madre de dos niños, nos cuenta cómo ha afrontado la pandemia desde su situación.

Pero ¿qué es la anemia y por qué es tan peligrosa? La Organización Mundial de la Salud (OMS) define esta enfermedad como la disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre por debajo de lo recomendado; es decir, menos de 11 g/dl en niños de 6 meses a 2 años, y sus consecuencias pueden ser graves e irreversibles si no se previene a tiempo.

El pediatra neonatólogo Gustavo Rivara lo explica: “La cosa es muy simple, un niño sin hierro, un niño anémico, no va a tener una buena conducción eléctrica en las neuronas. Es decir, los impulsos eléctricos de sus neuronas van a ser mucho más lentos, por lo tanto, no va a aprender”, sostiene. “Y de qué me sirve tener buenos colegios o repartir laptops si el niño no aprende porque tiene anemia”, agrega.

Detectarla a tiempo es necesario. Según el estudio “Unidos contra la anemia infantil” publicado por UNICEF, quienes padecen anemia durante el primer año de su vida pueden tener una disminución de 5 puntos en el coeficiente intelectual, lo que afecta su rendimiento escolar y sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades. “Esta deficiencia se agrava en los grupos vulnerables, como las niñas y niños menores de tres años y las gestantes, debido a sus elevados requerimientos de hierro”, detalla el documento.

Esta enfermedad, junto con la desnutrición crónica infantil, han sido enemigos silenciosos en el Perú durante varias décadas, sobre todo para la primera infancia. Hace 20 años, en el año 2000, la tasa de anemia en niños y niñas era de 60.9% en el país. Una cifra realmente alarmante que en zonas rurales era aún mayor (61.6%).

-

60.9% de anemia infantil

Año 2000La anemia es un problema generalizado, tanto en las áreas urbana y rural, y también atraviesa todos los estratos socioeconómicos. En el año 2000, según cifras de la ENDES, se registraba un 60.9% de anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad. Esta cifra era aún mayor en zonas rurales.

-

41.6% de anemia infantil

Año 2011En un poco más de una década, se pudo reducir el porcentaje de la anemia infantil en 19 puntos porcentuales. Esta enfermedad se define como la disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre por debajo de lo recomendado y sus consecuencias pueden ser graves e irreversibles si no se previene a tiempo.

-

46.8% de anemia infantil

Año 2014En el 2014 se registró un aumento de anemia infantil en niños y niñas menores de 3 años a 46,8%. Quienes padecen anemia durante el primer año de su vida pueden tener una disminución de 5 puntos en el coeficiente intelectual, lo que afecta su rendimiento escolar y sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades, según UNICEF.

-

43.5% de anemia infantil

Año 2018En el 2018 se redujo la anemia a 43.5% a nivel nacional, sin embargo, en la zona rural esta enfermedad llegaba al 50%. Fue en este año donde se implementó el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia que integraba a 15 ministerios para reducir esta enfermedad en el país.

-

40.1% de anemia infantil

Año 2019La estrategia de lucha contra la anemia tuvo un fuerte énfasis en la salud comunitaria, trabajo con actores sociales a través de visitas domiciliarias, información y capacitación a las familias. Tras cuatro años de estancamiento en las cifras, el indicador mejoró en 3.4 puntos porcentuales. Sin embargo, aún la prevalencia es elevada, con 4 de cada 10 niños con anemia.

-

Aún no hay datos oficiales

Año 2020La meta para el 2020 era llegar a un 30% de anemia infantil y llegar al 19% para el 2021, el Bicentenario del Perú. Con la llegada de la pandemia, las estrategias para luchar contra la anemia se vieron paralizadas. Aún no hay cifras preliminares, ni del primer semestre del año, por parte del INEI que nos permitan saber en qué situación estamos. Lo más optimista es mantener el 40.1% del 2019, estancándonos un año. Lo más pesimista, es volver a incrementar el porcentaje de anemia en los niños y niñas del país.

En julio de 2018, se aprobó el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia (PMLCA), que integra a 15 ministerios, liderados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), y que declara como prioridad la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 3 años. Para ello se desplegaron y reforzaron múltiples programas sociales y educativos que tenían como estrategias principales la suplementación de hierro, tamizaje, acompañamiento a familias y visitas domiciliarias, entre otras iniciativas.

Con esto, el país se puso la meta de reducir la anemia al 19% y la desnutrición crónica infantil al 6% para el 2021, año del Bicentenario del Perú. Pero en el 2020 llegó la pandemia de la COVID-19 y todo se paralizó.

Prevención paralizada por la pandemia

Tanto la anemia como la desnutrición crónica pueden prevenirse desde la etapa del embarazo. La buena alimentación y estado emocional en las gestantes durante esos nueve meses son fundamentales para que lleven un correcto embarazo.

“Es importante que una gestante tenga acceso a servicios de salud, tome sus suplementos de hierro y tenga un acompañamiento materno-infantil", explica Tania Goossens, representante del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Perú.

Durante la pandemia, según la ONG Plan International, uno de los indicadores que se ha visto afectados ha sido el porcentaje de mujeres que no han podido tener una atención prenatal, debido a las medidas de restricción y el colapso del sistema de salud. “De estas mujeres embarazadas, muchas no encontrarán atención oportuna y no lograrán completar sus controles prenatales”, señala un informe de esta organización.

En esa línea, Aldo Lucchetti, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA), afirma que los controles prenatales han disminuido en 60% desde el mes de abril hasta octubre. Estos controles son importantes, entre otras cosas, porque permiten evaluar la salud de la madre y afectan directamente la prevención de estas enfermedades en gestantes o en recién nacidos, sobre todo de la anemia.

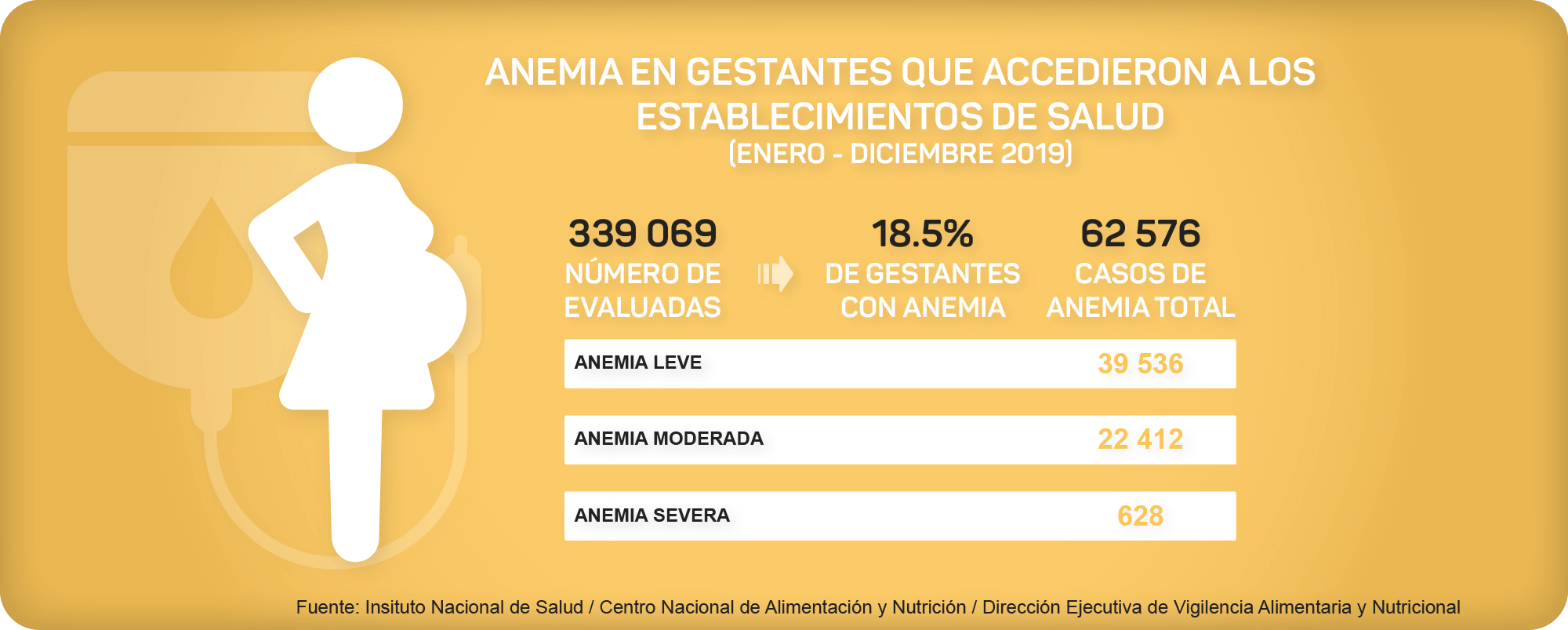

En el 2019, el 18.5% de gestantes evaluadas en los establecimientos de salud del MINSA, fueron diagnosticadas con anemia. “Si yo al inicio del embarazo detecto que la mujer tiene niveles bajos de hemoglobina, puedo pensar que esta persona tiene anemia o una anemia crónica, y si no controlo con suplementos o con dieta, a los 2 o 3 meses vamos a tener un déficit mucho más marcado”, señala Lucchetti.

Si una madre tiene anemia, el niño o niña también la puede contraer. Por eso es muy importante cuidar el estado nutricional de la madre. La anemia se puede combatir de manera eficiente con una buena alimentación, que comprende la ingesta de hierro de origen animal, carnes rojas, y pescado, advierte el doctor Lucchetti.

Prevención desde el nacimiento

En primer lugar, cuando un niño o niña nace, se realizan las intervenciones preventivas de la anemia. Estas son: el corte tardío del cordón umbilical, el “contacto piel a piel” y la lactancia materna en la primera hora. “Estas tres prácticas se vieron afectadas en el contexto de la pandemia”, advierte el doctor Mario Izquierdo, médico especialista en salud pública del Ministerio de Salud (MINSA).

| Intervenciones preventivas de la anemia según ciclo de vida | |

|---|---|

| 1 | Durante la gestación (Etapa fetal): Suplementación a la madre con hierro y ácido fólico, control prenatal oportuno y alimentación balanceada de la gestante. |

| 2 | Luego del parto: Corte tardío del cordón umbilical (favorece mayor transferencia de hierro al recién nacido y así reserva hierro adicional). |

| 3 | Primeros 6 meses de vida: Lactancia materna exclusiva (protege la salud y nutrición del niño y garantiza ingesta de hierro). |

Pero veamos de qué trata cada una de estas prácticas. Primero, lo que se indica es que ni bien nace el bebé, se debe realizar el corte tardío del cordón umbilical (es decir, cortarlo después de tres minutos) para que el niño pueda absorber todos los nutrientes de la madre. En segundo lugar, la madre debe tener “contacto piel a piel” con el bebé por al menos una hora para generar el vínculo emocional y afectivo con el niño y, finalmente, este debe recibir lactancia materna en esta primera hora de nacido, detalla el Dr. Izquierdo.

El problema fue que estas prácticas implicaban el contacto del personal de salud junto a la madre e hijo por un tiempo muy prolongado y debido a las medidas de bioseguridad y prevención contra la COVID-19, no se pudieron efectuar. Sobre todo, en el caso de las madres que daban positivo al diagnóstico del nuevo coronavirus.

“Si durante esa primera hora no se puede garantizar leche materna, al niño se le comienza a dar un sucedáneo (reemplazo) de esta leche, lo que afecta la calidad nutricional y, por ende, lo condenamos a la posibilidad de que sea un potencial niño con anemia”, explica el médico especialista.

Según cifras del MINSA, la lactancia materna en la primera hora se redujo en estos últimos meses. “Hacia agosto de este año hemos tenido un promedio de 290 mil nacimientos y, de ellos, alrededor de un 64% pudo tener lactancia materna en la primera hora. Esta cifra en el 2019 llegaba al 78%”, detalla el Dr. Izquierdo. Esto significa una disminución de 14 puntos porcentuales.

Por otro lado, el corte tardío del cordón umbilical también cayó de agosto de 2019 a agosto de 2020 en un 8.5%, lo que significa que más de veinte mil niños se quedaron sin esta práctica de entrada, y no absorbieron la cantidad de nutrientes necesarios.

Estrategias presenciales fueron afectadas

En segundo lugar, una de las intervenciones preventivas de la anemia que se deben hacer después del parto es el refuerzo de las reservas de hierro. Esto significa que entre los 4 y 6 meses de vida se les debe brindar gotitas o jarabe de hierro a niños y niñas (lo que se conoce como suplementación preventiva de hierro).

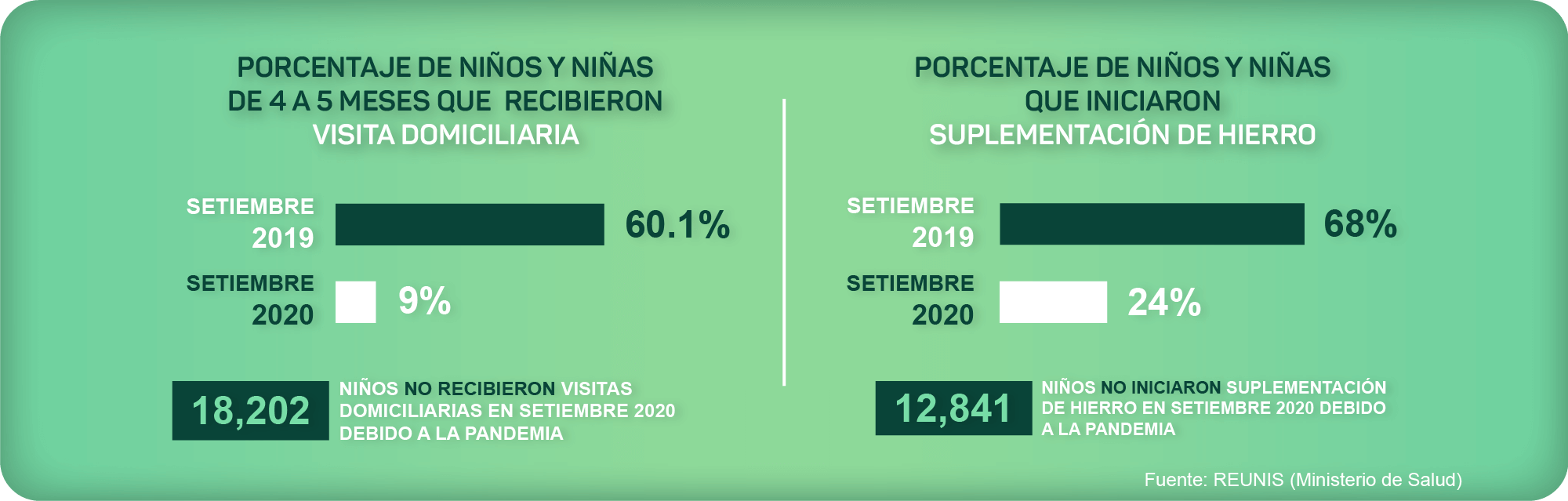

En setiembre del 2019 esta suplementación llegó al 68%, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) del MINSA. Este año, en el mismo mes, sólo llegó al 24%; es decir, casi 13 mil niños y niñas no recibieron esta suplementación debido a la pandemia.

De forma complementaria, otra de las estrategias clave que ayudaron a reducir la anemia en el 2019 fueron las visitas domiciliarias con la participación de agentes comunitarios y promotores de salud. Estas visitas permiten realizar el seguimiento, acompañamiento y promoción de prácticas saludables en las familias.

En setiembre del 2019 el 60.1% de niños y niñas de 4 a 5 meses recibieron visitas domiciliarias a nivel nacional. Este año, en el mismo mes, sólo se pudo llegar al 9%. “Lamentablemente, en el actual contexto de pandemia por la Covid-19, los resultados en los indicadores priorizados para reducir la anemia han retrocedido significativamente en cobertura, por la suspensión de las atenciones en el primer nivel de atención y de las visitas domiciliarias”, afirma la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) en un documento de trabajo publicado en agosto de 2020.

La población vulnerable lleva la peor parte

No queda duda de que estas enfermedades son problemas severos de salud pública que afecta a todos los estratos económicos y regiones del país. Sin embargo, la situación es más grave en contextos de pobreza, por la limitada capacidad adquisitiva para acceder a los alimentos de origen animal ricos en hierro, la precariedad de las condiciones de la vivienda, el limitado acceso al agua y saneamiento, la insuficiente información de las familias sobre la importancia de la alimentación saludable y las prácticas de higiene, entre otros factores, afirma la MCLCP.

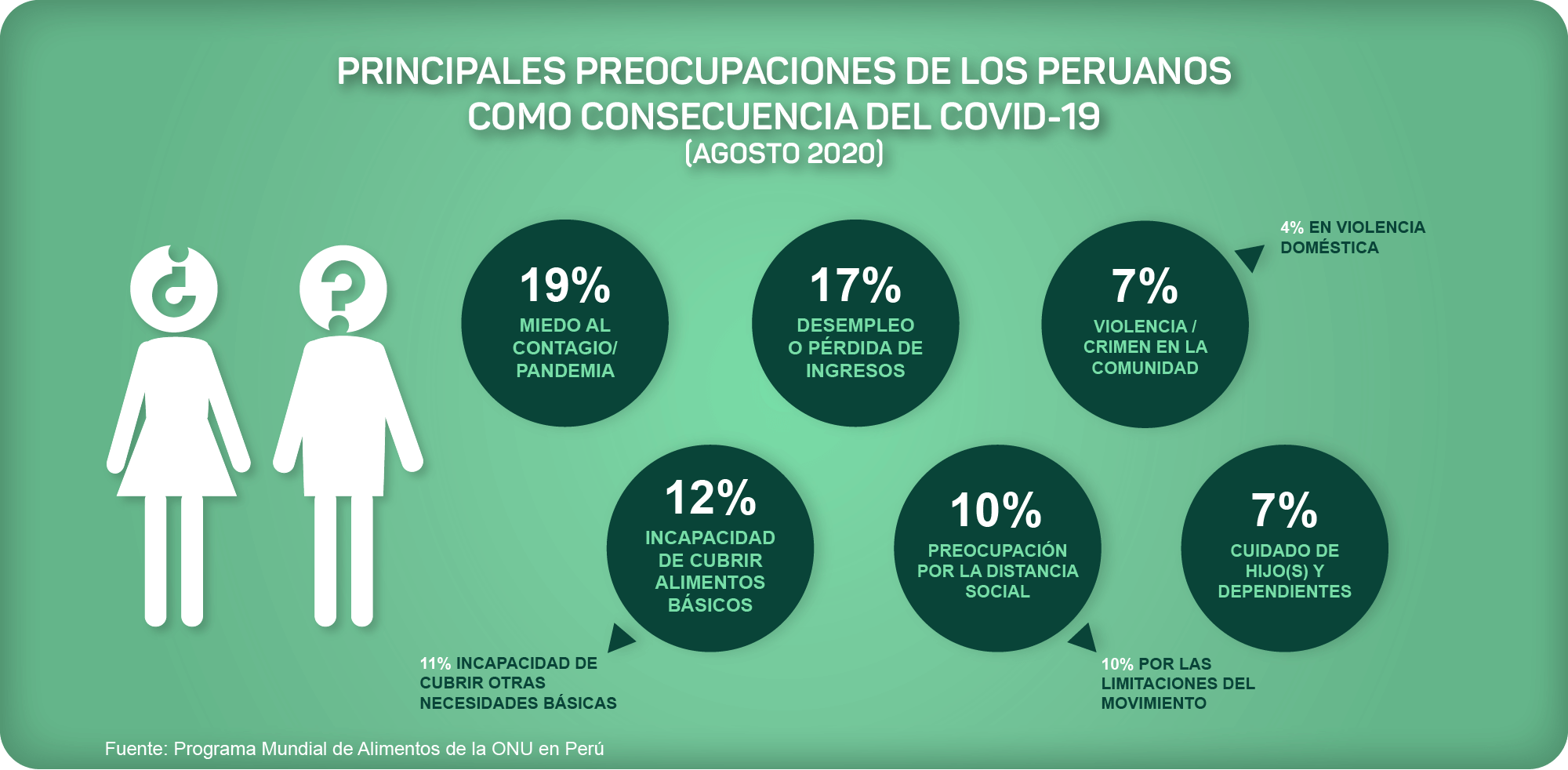

La pandemia de la COVID–19 ha ocasionado la mayor crisis económica y sanitaria que el Perú ha enfrentado en su época moderna. Y esta situación afecta a las familias peruanas. Familias como la de Lidia Mamani, que tiene 28 años y es madre de un niño de 6 años y una pequeña de año y medio. Desde el distrito de Antauta, ubicado a 3 horas de Puno, nos cuenta que su mayor preocupación durante la pandemia no fue el miedo al contagio, si no qué le iba a dar de comer a sus hijos.

“Mi mayor temor y preocupación era cómo voy a alimentar a mi familia si no tengo nada que comer, qué le voy a dar a mis hijos", afirma. Su esposo había dejado de trabajar en la mina y ella tampoco estaba laborando. Se las ingenió consiguiendo alimentos del programa nacional Qali Warma que llegaba a la escuela de su hijo mayor. “Con eso he podido sobrellevar a mi familia, ya sólo me preocupaba en conseguir las verduras”, detalla.

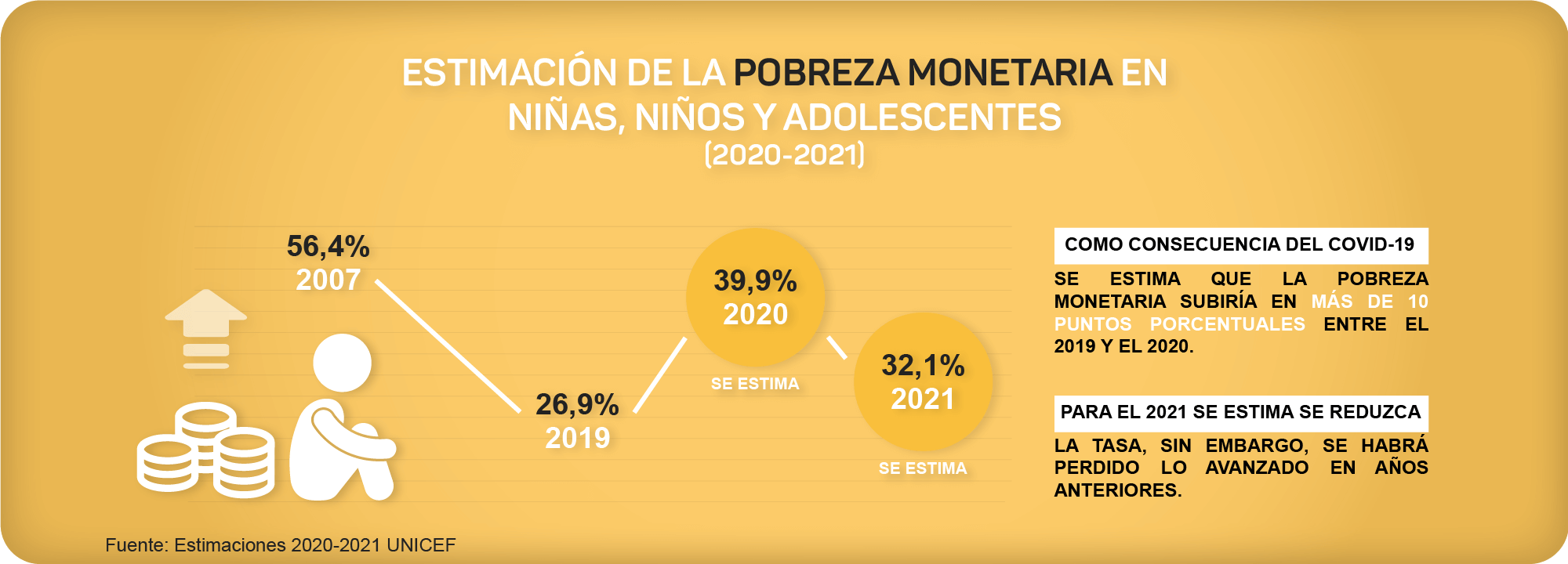

Según estimaciones de UNICEF en su informe “Covid-19: Impacto de la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú”, la pobreza monetaria (incapacidad de adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos) en el Perú se incrementará de 20.2% en el 2019 a 30.3% en el 2020. Esto significa que más de 3 millones de personas caerán en la pobreza como consecuencia directa de la pandemia, y este será el mayor valor registrado desde el 2010.

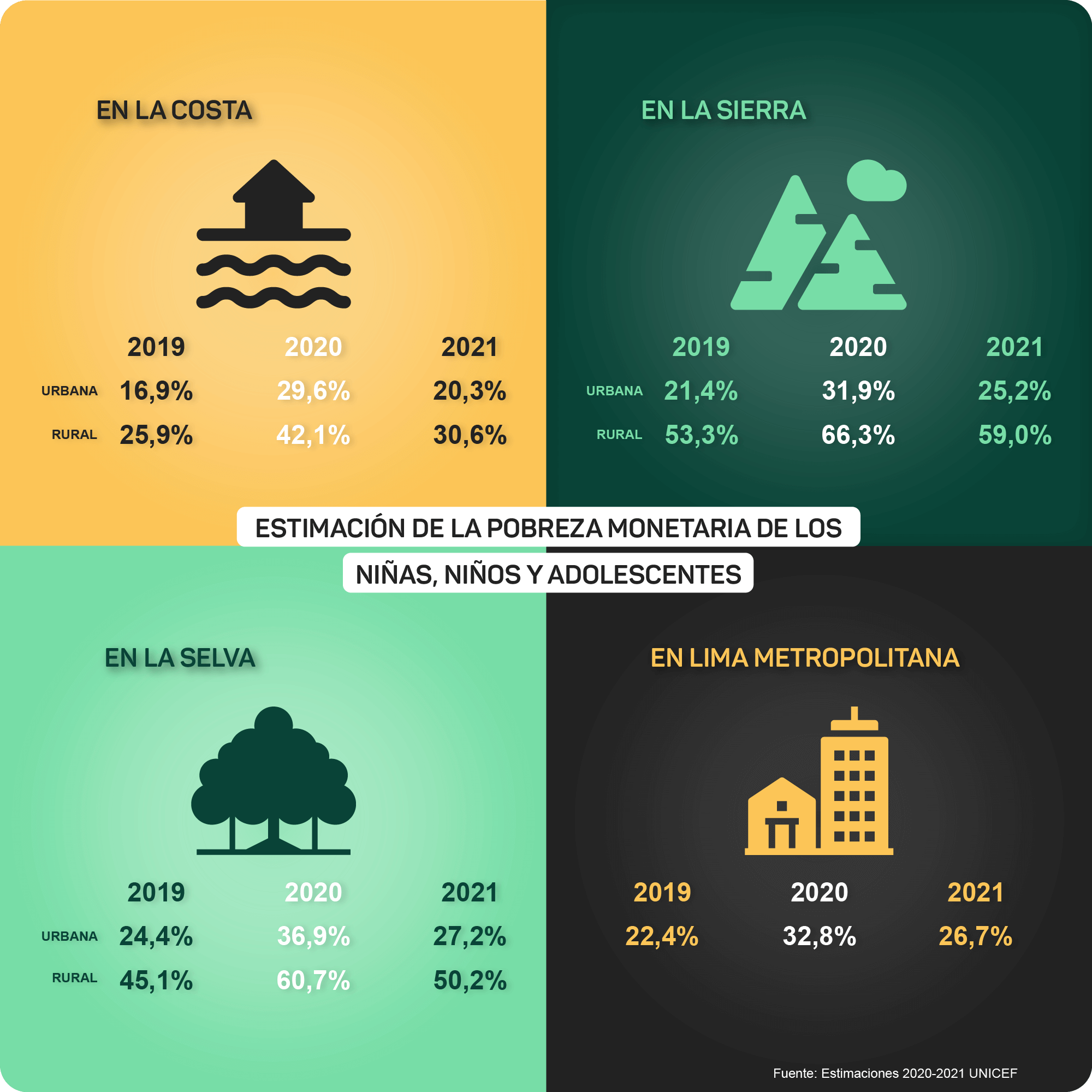

En el caso de las niñas, niños y adolescentes la situación es aún peor, ya que el nivel de pobreza monetaria se incrementaría a 39.9%, lo que supera el estimado en el caso de la población en general. Más de un millón de niñas, niños y adolescentes caerán en pobreza durante el 2020.

Los aumentos en las tasas de pobreza monetaria y pobreza extrema van a incidir negativamente en la prevalencia de anemia y desnutrición infantil, agrega Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú. “Ello se debe a que los hogares pobres con menores ingresos (y con menor capacidad de gasto) no van a tener recursos para invertir en la salud de las niñas y niños y en una alimentación saludable rica en hierro, la cual previene la anemia”, explica.

Esta situación se agrava en zonas rurales, donde se estima que la pobreza monetaria sobrepase el 60% en el 2020, siendo la costa rural la región que se verá más afectada. Una explicación para esto es que la actividad económica predominante en la costa rural es la pesca y acuicultura. “Al registrarse una caída en los ingresos derivados de estas actividades económicas, los hogares con niñas y niños que dependen de estas actividades caerán en situación de pobreza”, explica el informe.

Inseguridad alimentaria aumentó en el país

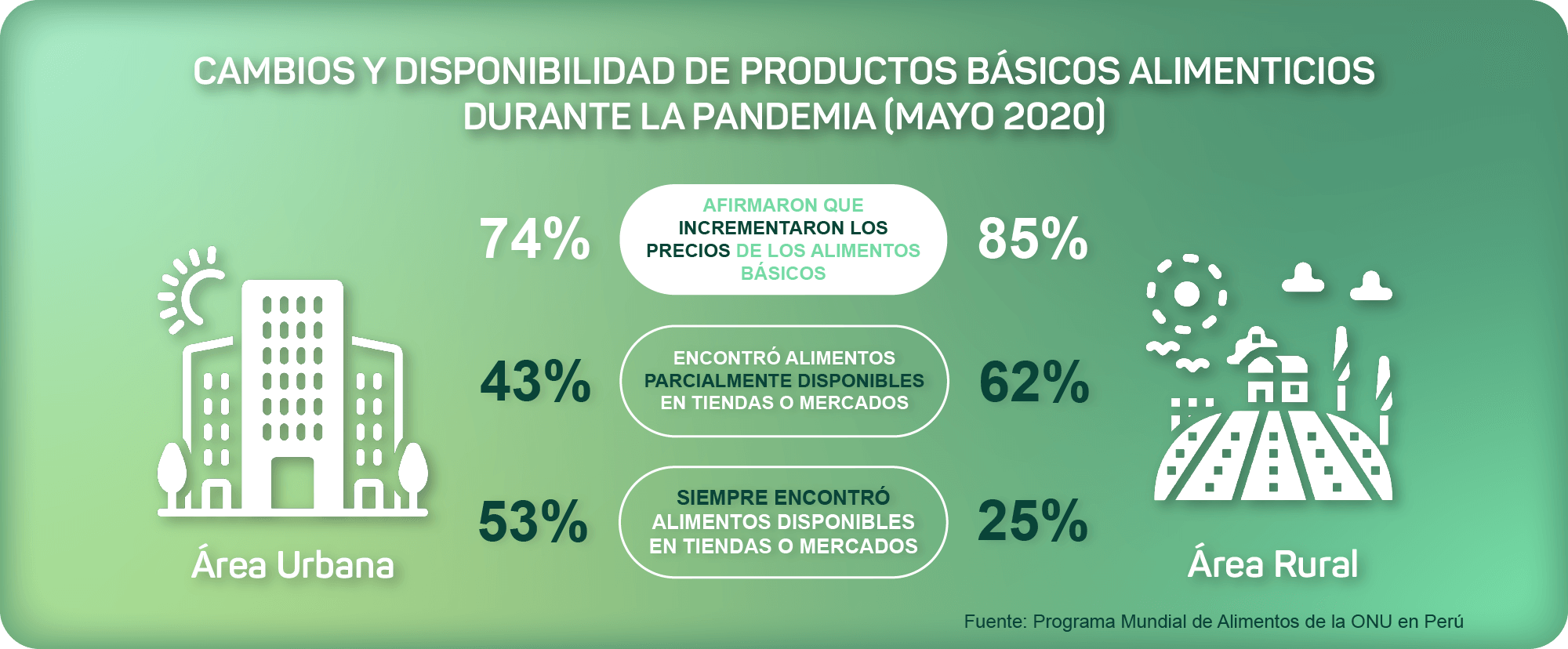

Ante esta situación de crisis económica y social provocada por la pandemia, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Perú realizó un análisis remoto en el país sobre seguridad alimentaria y concluyó que la crisis está afectando en todos los aspectos desde la disponibilidad hasta el acceso y uso de los alimentos. ¿Qué es la seguridad alimentaria y por qué puede ser tan peligrosa?

Tania Goossens, representante del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Perú, explica que este término se utiliza cuando se tiene acceso a la cantidad suficiente de alimentos nutritivos y asequibles. Cuando esto no ocurre, estamos ante un caso de inseguridad alimentaria.

Sobre ello, la ONG Plan International postula que un factor principal que impactará en la seguridad alimentaria es el aumento en la tasa de desempleo y de precarización económica que sufrirán las familias. “Esta situación disminuye la calidad de la alimentación en las familias, y en niñas y niños puede implicar acrecentar la desnutrición crónica”, sostiene la ONG. Así, se puede afirmar que la emergencia ha motivado que otros factores como el estrés del confinamiento o las necesidades de otros miembros de la familia, disminuyan la posibilidad de una nutrición adecuada en niñas y niñas.

“Estos desafíos pueden conducir a un empeoramiento de los hábitos alimenticios saludables, poniendo así en peligro los logros de las últimas décadas en la lucha contra la malnutrición”, complementa Tania Goossens.

Las primeras estimaciones hechas por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en abril y mayo, meses donde la cuarentena fue más estricta, mostraron que el 10,8% de la población en Perú presentaba inseguridad alimentaria severa. ¿Qué significa esto? Que 3,56 millones de peruanos y peruanas no sólo no tuvieron acceso a alimentos, sino que también ha pasado un día o más sin comer.

“Antes de la pandemia, en el país hablábamos de una inseguridad alimentaria moderada, pero no severa como tal. Lo que nos preocupa es que, si sumamos la inseguridad alimentaria con el hecho de que durante meses hubo falta de acceso a servicios de salud, existe el riesgo de ver un incremento en la prevalencia de anemia y de desnutrición crónica. Lo ganado en los últimos años va a retroceder”, sostiene Goossens.

Pese a la reactivación económica y flexibilización de las medidas del Estado de Emergencia, un segundo barrido de este reporte demostró que la situación de seguridad alimentaria se había deteriorado en tres meses. El número de personas sufriendo grave inseguridad alimentaria pasó del 10,8% en mayo a 13,7% en agosto. “Esto da como resultado un número estimado de 4,5 millones de peruanos con inseguridad alimentaria severa, lo que significa casi 1 millón más de personas en comparación con la estimación de mayo”, afirma el estudio.

Cabe resaltar que algunas personas sí han visto una mejora en su consumo de alimentos y están menos preocupados por su situación alimentaria. Sin embargo, el panorama en grupos particularmente vulnerables no es el mismo. Las cifras demuestran que, en agosto, uno de cada cinco peruanos no comió el día anterior o sólo lo hizo una vez.

Ante ello, Alejandro Vargas, coordinador nacional de Programas y Proyectos de la ONG Acción contra el Hambre, revisó algunos reportes del INEI y resaltó uno que le llamó la atención. “Según el reporte hecho en mayo, al 14% de familias peruanas no les alcanzó (el dinero) para poder comprar alimentos de origen animal, y eso tiene un impacto sobre la anemia porque son alimentos que tienen altas concentraciones de hierro”, explica.

¿Cuál es el impacto en la primera infancia?

Como ya hemos mencionado, en las niñas y niños menores de 36 meses de edad, la anemia afecta su desarrollo intelectual y psicomotor, con consecuencias en su futuro. “Esta situación de inseguridad alimentaria en general afecta a las familias tanto como a los niños. El tema está en que, para un niño o niña en esas edades tempranas, es muy importante tener una buena alimentación y nutrición, porque eso impacta en el desarrollo de sus capacidades, no sólo cognitivo, si no también socio emocional”, apunta Tania Goossens, representante del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Perú. Así, las consecuencias de la anemia no sólo se vinculan con la salud sino también con el desarrollo del país.

Si bien, en el Perú, la anemia es más grave que la desnutrición crónica infantil, esta enfermedad también afecta a la primera infancia, por lo que se habla de la importancia de los “mil días”. Esto quiere decir que desde el momento de la concepción hasta que el niño o niña tiene 2 años, su nutrición juega un rol clave para su desarrollo.

“Los efectos de la desnutrición crónica en el desarrollo del ser humano son muy similares a los de la anemia, y también es una enfermedad invisible. La desnutrición crónica no se puede ver, pero el impacto es muy severo”, agrega Goossens.

En la primera infancia la desnutrición incide en el aprendizaje, la salud y los ingresos a futuro. Un niño desnutrido tendrá conexiones neuronales deficientes en el cerebro, y los niños que padecen retraso en el crecimiento tienen hasta un 40% menos de volumen cerebral, explica el Banco Mundial. Y fue esta misma organización la que reconoció el trabajo que hizo el Perú para la erradicación de la desnutrición infantil años anteriores.

En el 2017, el Banco Mundial publicó un informe donde relató y destacó la manera en la que el Perú logró, en menos de diez años, reducir la desnutrición crónica de 28% en el 2008 a 13% en el 2016. El año pasado, la tasa de desnutrición crónica infantil afectó al 12,2% de niños y niñas menores de cinco años, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI).

Una de las consecuencias de la pandemia que ha levantado las alertas a nivel mundial en relación con la alimentación son las estrategias de adecuación a la crisis económica que están usando los hogares en pobreza. Las personas se han visto obligadas a cambiar sus hábitos de alimentación a medida que la pandemia ha progresado.

Volvamos al análisis del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Perú. En este se encontró que hubo una reducción en el consumo de productos frescos en favor de los productos enlatados, envasados y no perecederos, ya que estos productos son generalmente menos costosos y más accesibles, según CEPAL y el FAO.

“Naturalmente lo que están haciendo las familias en estas condiciones en la cual no hay ingresos económicos, es que se concentran más en los alimentos calóricos”, comenta Alejandro Vargas, de Acción contra el Hambre. Así, se ha concluido después de varios estudios que, en condiciones de confinamiento, las estrategias de adecuación que usan los hogares en pobreza es privilegiar el consumo calórico, y reducir los alimentos más nutritivos como cárnicos, frutas, verduras, explica.

En esa línea la falta de alimentos nutritivos puede causar enfermedades e impedir el crecimiento del niño, además de retrasos cognitivos que afectan su capacidad de aprender e incluso ganarse la vida más adelante, afirma UNICEF.

“No puedes tener un país productivo o competitivo si tienes niños con anemia. Estás sacrificando toda una generación. Ningún plan de productividad o competitividad va a funcionar si tienes a casi la mitad de una generación con anemia. Porque vas a tener personas que no van a ser productivas. No porque no quieran, sino porque el cerebro no les va a dar porque perdieron la oportunidad", afirma Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), institución que también ha trabajado programas para reducir la anemia en los hijos de pescadores.

La sensibilización, campañas de tamizaje y, sobre todo, educación sobre nutrición ha sido fundamental, sobre todo en zonas pesqueras. Sin embargo, la pandemia afectó la cobertura de casi todas estas iniciativas. Lo que se ha podido avanzar por el momento es la promoción del consumo del pescado azul que es bueno para la anemia y también es económico.

“Es importante poner este tema sobre la mesa. Que la gente comience a pensar en la anemia, porque la gente ahora sólo está pensando en COVID-19 y de repente no se da cuenta que tiene un niño que está anémico. Por eso es bien importante traer el tema, y volver a crear conciencia que ya habíamos comenzado a construir”, señala Aljovín.

A la espera de resultados

La meta era clara: Llegar al bicentenario del Perú con un 19% de anemia infantil y un 6% de desnutrición crónica infantil. Para ello, los esfuerzos tenían que ser lo suficientemente fuertes para cerrar el 2020 con un 30% de anemia y un 8% de desnutrición. Ese era el imperativo... antes de la pandemia.

Hasta el momento no se ha publicado por parte del INEI alguna estadística de la ENDES, aunque sea del primer semestre, que nos pueda dar una luz sobre cuál es nuestra situación. Los más optimistas dicen que el resultado más favorable sería el habernos mantenido en la tasa del 40.1%. Al menos así lo están manejando desde el propio Ministerio de Salud (MINSA).

“Siendo muy optimistas, lo que quisiéramos es sostener lo que el año pasado se logró. Decir que vamos a tener una reducción mayor sería mentira. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte para cerrar las brechas de suplementación, pero también hay que ser realistas”, afirma el doctor Mario Izquierdo, médico especialista en Salud Pública del MINSA.

Por su parte, el doctor Aldo Lucchetti, director general de la DGIESP de la misma institución sostiene que reducir de 40% a 30% es algo ideal en esta coyuntura. “Tenemos que ser conscientes de que no sólo se trata de la suplementación de hierro, hay otros factores que son medio ambientales, nutricionales, o (que causan) déficit proteico que pueden influenciar esto. Hay que ponerse la mano en el pecho y pensar bien si esa meta es factible en menos de un año”, apunta.

Foto referencial

Foto referencial

Por su parte, hay otros que afirman que es muy probable que haya retrocesos en lo avanzado en la anemia y desnutrición crónica. "La expectativa no es muy favorable y todo apunta a que la situación nutricional de la infancia va a estar afectada. Incluso puede que se incremente la desnutrición aguda, que pensábamos que ya habíamos erradicado”, sostiene Paul Lucich, jefe de Proyectos de Nutrición de CARE Perú.

Tania Goossens, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Perú, opina lo mismo. “Tomando en cuenta que durante meses las personas no han tenido acceso a servicios de salud, además del impacto económico en los ingresos de las familias, seguramente las cifras no van a ser positivas y puede incluso que haya un incremento. He ahí la importancia de reactivar lo más rápido posible todo lo que se ha hecho en los últimos años”, afirma.

Lo más probable, coinciden los expertos, es que no haya un reporte oficial hasta mayo del próximo año. Entonces, si aún no tenemos cifras sobre lo que está ocurriendo con la primera infancia, ¿qué podemos hacer?

Retomar lo avanzado a paso veloz

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) tiene a su cargo la articulación de las acciones orientadas a la implementación del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, que hemos mencionado anteriormente. Una de ellas es el Programa Nacional Cuna Más que, a través del Servicio de Cuidado Diurno, Servicio de Acompañamiento a Familias y la Intervención Temporal para la Primera Infancia, busca garantizar el correcto Desarrollo Infantil Temprano de niños y niñas en el país. Sin embargo, este programa se suspendió parcialmente el 16 de marzo, cuando inició el Estado de Emergencia.

Las dos primeras modalidades fueron adaptadas al escenario COVID-19 (incluyendo atenciones no presenciales y digitales/remotas) y la tercera fue implementada en el marco de la emergencia sanitaria. Es esta última una de las más importantes pues realiza el acompañamiento y seguimiento de las vacunas correspondientes según la edad, la suplementación de hierro y el dosaje de hemoglobina en 690 distritos del país.

Si bien la meta de Cuna Más es llegar a 176 264 usuarios, cuando inició la pandemia en marzo, se presentó una ligera caída en la cobertura, llegando a 168 699 usuarios; sin embargo, con el paso de los meses, esta se ha mantenido por encima del 96%, afirma Cuna Más en un documento enviado a RPP.

Estas iniciativas se han tenido que adecuar a la pandemia como casi todo: de manera remota y apoyándose en la tecnología. Con la implementación de llamadas telefónicas a las familias, consultas por internet y hasta por Whatsapp han mantenido contacto con los padres y madres en temas de Desarrollo Infantil, dentro de los cuales está la prevención de la anemia.

“La estrategia que ha implementado el gobierno es muy potente. Amplió el programa Cuna Más a 690 distritos y ha tenido acciones valiosas como las consejerías nutricionales o el dosaje de hemoglobina. Pero este decreto sólo va hasta diciembre del 2020, y la pandemia (y sus consecuencias) no se van a acabar en esa fecha”, sostiene Alejandro Vargas, coordinador nacional de Programas y Proyectos de Acción contra el Hambre.

Ante ello, la recomendación del experto es que se comience a planificar que estas iniciativas sean al menos hasta mediados o fines del 2021. Y que, además, la cobertura sea aún mayor, pues 690 distritos son sólo el 37% de distritos que existen en el país y muchos de ellos se están quedando fuera, afirma.

Además, las familias que iban todos los meses a los establecimientos de salud para sus controles dejaron de ir por al menos seis meses debido a la crisis sanitaria, sostiene Paul Lucich, de CARE Perú. Si bien, el Ministerio de Salud ha aprobado hace unos meses un conjunto de normas orientadas a dar continuidad a los servicios de salud y nutrición en la infancia, como la norma de anemia, vacunas, cuidado integral de salud en el primer nivel de atención, entre otros, aún cuesta convencer a las familias de que vuelvan a estos establecimientos por el miedo al contagio.

Las teleconsultas como complemento

Otra de las acciones que realizó el MINSA fue el fortalecimiento de uso de las TICs para el monitoreo, teleconsulta y telemedicina. Llamadas telefónicas y consultas por Whatsapp fueron algunas de las acciones que sirvieron para mantener el acompañamiento a las familias en temas de nutrición durante la pandemia. Y son estas acciones de teleorientación y telemonitoreo las que deben funcionar para mejorar la efectividad de las consejerías y el seguimiento virtual hacia los menores de tres años y hacia las gestantes en esta “nueva convivencia”.

“Ya descubrimos que tenemos un mundo digital que tiene que ser más efectivo. A este mundo digital tienen que entrar los establecimientos de salud para que puedan tener un rol más directo con las familias”, explica Alejandro Vargas, de Acción contra el Hambre. Y esto requiere una mirada específica del MINSA para mejorar sus niveles de capacitación hacia el personal de salud, mejora de equipamiento, conectividad digital de los establecimientos de salud. “No basta con que se emita un decreto supremo y que todo va a fluir. Se necesita que haya una inversión, seguimiento y fortalecimiento de los establecimientos y del personal”, afirma.

Pero ¿esta nueva modalidad de atención puede reemplazar la tradicional? Considerando que no todas las regiones del país tienen cobertura de internet, y que aún es muy temprano para poder llegar a una conclusión, el teleacompañamiento se vislumbra más como una estrategia complementaria.

“En una pandemia no podemos ir casa a casa, pero hemos podido adaptarnos llegando a familias a través de esta modalidad, brindando los mismos mensajes, pero de forma más segura”, cuenta Tania Gosssens, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Perú.

Importancia de sensibilización y agentes comunitarios

Trabajar de la mano con la gente es importante, sobre todo en comunidades alejadas donde pueden transmitir los mensajes de prevención hacia todas las familias, convirtiéndose así en facilitadores o agentes comunitarios. Cecilia Licuona es una de ellas. Tiene 29 años y dos hijos, vive con su esposo en la comunidad campesina de Churo, en la provincia de Paucartambo, Cusco, y tiene una huerta en su casa de la que se provee de alimentos.

Antes de trabajar con la ONG Plan International en un proyecto de alimentación saludable, no le prestaba mucha importancia a la alimentación de sus hijos, cuenta. “Ahora hemos aprendido que la base para que nuestros hijos sean buenos en sus estudios y sean grandes profesionales, es la buena alimentación. Tenemos que darle lo natural, nada de fideo o arroz, si no lo que producimos en nuestra chacra: hortalizas, maíz, trigo o animales como la gallina y el cuy”, afirma.

Esto le ha servido para prevenir de la anemia a sus dos hijos, de 2 y 6 años respectivamente. Cuando llegó la pandemia no se vio afectada debido a que diariamente consume lo que cosecha, por lo que no sufrió de desabastecimiento ni falta de acceso a los alimentos. Siempre se acostumbró a comer alimentos naturales y eso les aconsejó a las madres de su comunidad cuando le pedían recomendaciones para prevenir o curar a sus hijos de la anemia.

El trabajo con las facilitadoras es muy importante, asegura por su parte el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Perú. “Nosotros trabajamos con señoras que, de forma voluntaria, quieren apoyar a sus vecinos. Así que, de forma segura, les brindamos celulares para que puedan acompañar y hacer seguimiento a las familias, que hablen con ellos y luego nos comuniquen cuáles son los problemas que afrontan para buscar algún apoyo”, relata Goossens. “Es fundamental que en una situación de pandemia se siga el trabajo y contacto con estos agentes comunitarios”, agrega.

En esa misma línea, el esfuerzo que han realizado los comedores populares y las ollas comunes en este contexto no debe pasar desapercibido. Ahora que han comenzado a reabrir se debe trabajar en la dotación de alimentos nutritivos de origen animal, señala Acción contra el Hambre. “Se debe seguir con el esfuerzo para que los comedores se reabran, muchos ya han empezado a funcionar, pero aún falta acompañamiento, asesoría y equipos de protección para que funcionen de la manera óptima y segura”, apunta Alejandro Vargas, representante de esta ONG.