El país que educamos: Impulsar una educación que atienda lo urgente pero no postergue lo importante

Lo urgente: eliminar las brechas

La profesora Ane Villalobos se encontraba en una capacitación docente en la provincia de Pacasmayo, La Libertad cuando se enteró de la noticia. Era jueves 11 de marzo del 2020, sólo faltaban algunos días para el inicio del año escolar y las informaciones sobre los primeros casos de Covid-19 en el país empezaban a acaparar la atención de los medios de comunicación. Ese día, la profesora Ane junto a sus colegas debatían la mejor forma de explicarles a sus alumnos la existencia del coronavirus y las maneras de prevenirlo, hasta que les dieron el mensaje: Las clases escolares se postergaban por 15 días.

“Cuando se dio el mensaje nos cayó como algo muy fuerte. Dijimos, ¿tan fuerte es este coronavirus? ¡Dios mío!”, recuerda Villalobos. Al inicio los profesores sí pensaban que iban a regresar a las aulas en dos semanas. “Nos dijeron que esperemos y que nos iban a avisar. Comenzamos a preparar la programación de las clases, teníamos que hacer Zoom con la directora, pero nos preocupaba el cómo íbamos a trabajar en esas aulas tan precarias con tanto alumnado y evitar el contagio”, recuerda la docente.

Sin embargo, pasó un año y las clases presenciales no se retomaron. Recién el 19 de abril del 2021, comenzó el retorno a clases de manera gradual y no obligatoria en algunas zonas rurales, como lo anunció el Ministerio de Educación. Trabajar todo un año de manera remota, para Ane y para muchos profesores peruanos ha sido, sin duda, un desafío enorme.

Los profesores tuvieron que conseguir los números telefónicos de los padres y comenzar a coordinar con ellos para las clases a distancia. Algunos les respondían atentamente, pero otros no. Muchos no estaban de acuerdo con las clases a distancia, señala Ane. "Me decían ‘mi niño no tiene celular, tampoco televisor o no tengo luz’. Había muchas trabas, pero felizmente hemos ido saliendo adelante. Hemos estado ahí junto a los padres y muchas veces sin horarios. Ya no tenemos horario", cuenta.

Ane les da plazo para entregar las tareas y ejercicios a sus alumnos de tercer grado de primaria hasta las 4 de la tarde, pero muchas veces los mensajes llegan a las 6 pm o en la noche, incluso de madrugada. "Es que estoy trabajando y recién puedo hacer el ejercicio con mi niño, me dicen los papás, por eso nos envían los trabajos de madrugada. Es agotador", afirma.

La distancia que nos separa

La distancia entre los estudiantes y sus escuelas ha tomado diferentes significados a raíz de la pandemia. Tradicionalmente la distancia física, sobre todo en las poblaciones más alejadas, era el gran obstáculo para llegar a la escuela. Además, el convencimiento de las madres y padres acerca de la importancia del nivel inicial para los más pequeños fue aumentando. Estas dos distancias se hacen aún más presentes cuando los alumnos pasan a secundaria o hacia una educación superior, donde la lejanía física y la mayor necesidad (o atracción) por realizar otras actividades aleja a los estudiantes, en cuerpo y mente, de las escuelas.

Sin embargo, con la pandemia, apareció de manera disruptiva un nuevo tipo de distancia: la virtual. Si antes la preocupación por ella rondaba alrededor de la conexión de internet en las escuelas o el número de computadoras por alumno, ahora debido al distanciamiento social, la conexión y escasez de dispositivos en los hogares cobran un nuevo significado, advierte el exministro de Educación, Daniel Alfaro.

Con la pandemia, apareció de manera disruptiva un nuevo tipo de distancia entre estudiantes y escuelas: la virtual.

Ante la obligada cuarentena, la distancia física se convirtió en virtual. Desde el ejecutivo se apuró el lanzamiento de la iniciativa Aprendo en Casa para no romper el vínculo educativo con el estudiante. Se hizo a través de una multiplataforma que incluyó televisión, radio e internet para ampliar las oportunidades de conexión con todos los hogares (ver cuadro).

Resultados de acceso de Aprendo en Casa (AeC)

| Docentes | Familias | |

|---|---|---|

| Accede al contenido AeC | 97.6% | 93.1% |

| Medios de acceso: | ||

| TV | 45.4% | 54.5% |

| Radio | 27.2% | 10.1% |

| Web | 65.4% | 60.0% |

Nota 1: Semáforo Escuela considera solo apoderados de los que se cuenta con registro de número de celular.

Fecha: noviembre de 2020

Fuente: Minedu - Semáforo Escuela Remoto. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

No obstante, el acceso no ha sido universal. La conexión de internet en los hogares es muy baja y con grandes brechas entre lo urbano y rural. “En zonas rurales hablamos de condiciones de conectividad que no hay o, si es que hay, existe mucha dificultad. Hablamos de (falta de) materiales educativos, familias que trabajan en campo o que no tienen el tiempo para estar con los niños. Las condiciones en zonas rurales son mucho más difíciles de acceso a un niño que tiene internet en su casa”, explica Sandra Carrillo, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Es preciso mencionar que la conectividad a internet se amplía si se suman los servicios de celulares; sin embargo, su uso escolar tiene restricciones porque las madres y padres utilizan estos dispositivos para fines laborales. Por eso, Alfaro comenta que resulta importante que desde el gobierno se trabaje para garantizar que los niños y niñas puedan tener dispositivos electrónicos para seguir clases a distancia, sobre todo los estudiantes de zonas rurales y de los quintiles 1 y 2 de pobreza de las zonas urbanas, y que incluye a los docentes.

“Muchísimos países ya están avanzando en asegurarse que, si un chico no tiene recursos suficientes, desde el Estado les puedan proveer de dispositivos, que el acceso a internet sea gratis para cuando uno accede a sitios educativos”, comenta Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial.

Retos que ya existían antes de la pandemia

Para entender los retos en la educación de nuestro país, repasemos bajo esta nueva mirada, las distancias que siguen separando al estudiante de su derecho educativo y las propuestas que se pueden implementar para reducirlas.

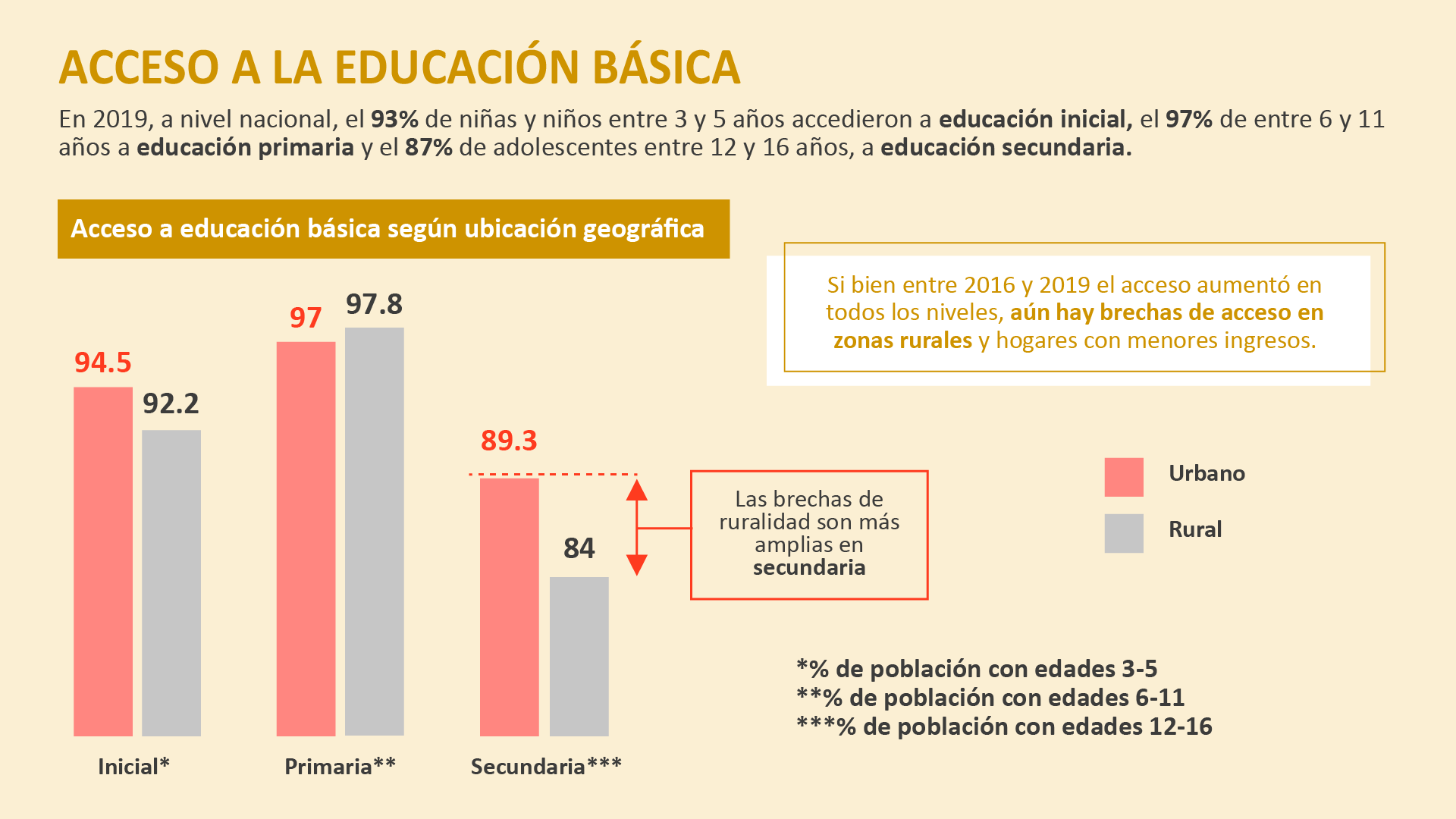

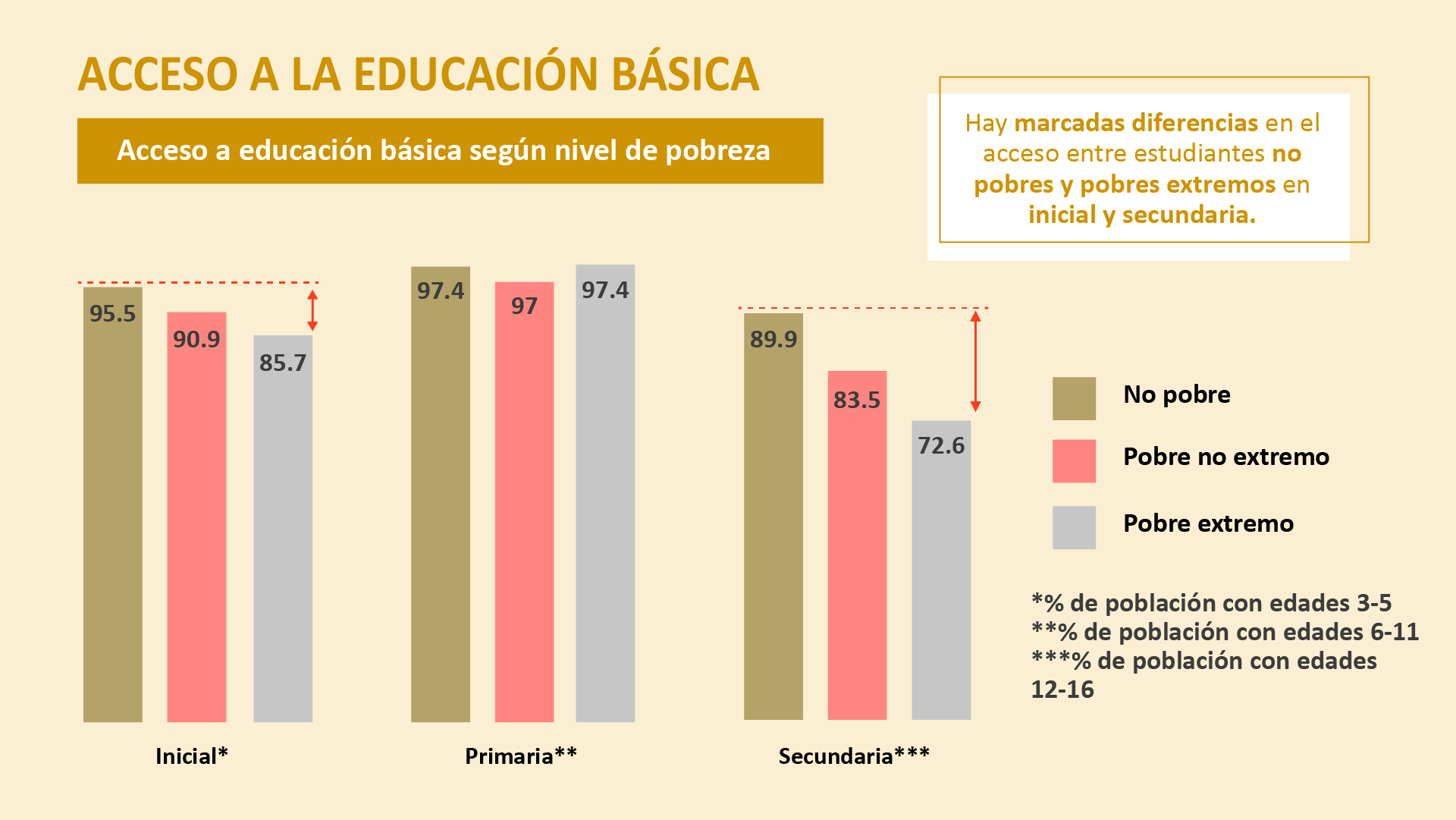

Antes de la pandemia, la porción de niños con acceso a la escuela iba creciendo de manera dinámica. Si vemos las cifras oficiales del Ministerio de Educación, desde 2016 a 2019, los tres niveles educativos aumentaron cuatro puntos porcentuales. La primaria e inicial, en ese orden, estaban más cerca de llegar al 100% que la secundaria.

Evolución de la tasa neta de matrícula en los tres niveles de educación básica

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |

|---|---|---|---|---|

| Inicial (3 a 5 años) | 90.0% | 91.5% | 92.1% | 93.9% |

| Primaria (6 a 11 años) | 93.8% | 93.5% | 96.2% | 97.3% |

| Secundaria (12 a 16 años) | 83.7% | 85.0% | 86.1% | 87.7% |

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

Elaborado por Minedu – Escale

Última actualización: 11/11/2020

Estas diferencias de acceso entre los niveles educativos ocurren también en otros países de América Latina. Si bien, en 2018, el Perú mostró una tasa de asistencia a la secundaria mayor al promedio de los países de la región, de acuerdo con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta reducción de distancias se complejiza conforme se alcanza a las poblaciones más alejadas.

Alfaro señala que esto ocurre por la dificultad de acceso, sobre todo en el nivel secundario que no puede replicar el modelo que suele darse en la primaria rural con aulas que juntan más de un grado a cargo de un solo profesor. “La diversidad de retos necesarios para seguir motivando aprendizajes en los estudiantes de secundaria requiere de escuelas con mejor infraestructura y más docentes especializados en diferentes materias”, comenta. Lo positivo es que el déficit de servicios de educación secundaria en el área rural ha disminuido de 67% en 2016 a 30% en 2019, agrega el exministro.

Fuente: ENAHO 2019 (INEI). Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

Los retos son aún mayores si hablamos de conclusión oportuna; es decir, cuando los alumnos concluyen sus estudios en la edad adecuada. Aquí se observan distancias persistentes al separar las poblaciones de estudiantes por nivel educativo, área geográfica, lengua materna y nivel de pobreza. Otra vez, la secundaria aparece con las mayores diferencias.

La culminación de estudios de secundaria es relevante ante la necesidad de asegurar los aprendizajes que faciliten el tránsito hacia la educación superior.

En el 2019, según datos del Minedu, sólo el 76.8% pudo culminar sus estudios de secundaria; en primaria la cifra es de 89.5%. Y eso no es lo único. Son en las zonas rurales y los de lengua indígena quienes tienen mayores retos: en zonas rurales sólo el 60.7% culminó sus estudios y, de los estudiantes con lengua indígena, sólo el 61.3% pudo hacerlo. A nivel socioeconómico, de los estudiantes de pobreza no extrema sólo culminaron secundaria el 59.8% y de pobreza extrema, el 47.9% de estudiantes (la cifra más baja a nivel nacional). Según informes de Videnza Consultores, la culminación de estudios de secundaria es especialmente relevante ante la necesidad de asegurar los aprendizajes a lo largo de la vida que faciliten el tránsito hacia la educación superior.

Fuente: ENAHO 2019 (INEI). Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

“Un indicador fuerte se da cuando los adolescentes están en secundaria y ya pueden ir a trabajar, entonces dejan la escuela. También sucede que en las zonas rurales hay economías ilegales a donde los chicos prefieren ir. Mantener la casa o independizarse hace que los chicos busquen estas salidas y que, efectivamente, en una toma de decisiones prefieran trabajar porque les da dinero inmediato”, explica la especialista Sandra Carrillo, del IEP. Además, sostiene que una variable que atraviesa fuertemente esto es el tema de género. Mientras los chicos buscan independizarse, las chicas tienen problemas como embarazos no deseados, episodios de violencia o riesgo de porque la escuela queda muy lejos, agrega.

Para reducir las brechas en lo rural, recuerda Alfaro, la política educativa del Minedu propuso una expansión del servicio educativo mediante escuelas multigrado, residencias o alternancias entre la escuela y la comunidad, una educación intercultural bilingüe pertinente, redes rurales que fortalezcan la gestión de escuelas cercanas, calendarios escolares adaptados a las diversas estaciones, traslado a escuelas lejanas (buses, bicicletas o peque peques), y reconocimiento y promoción de enseñanzas de educación comunitaria.

Para reducir las brechas educativas en zonas rurales se propuso traslado a escuelas lejanas en buses, bicicletas o peque peques, educación intercultural bilingüe pertinente, entre otras iniciativas.

“Para lograrlo, además de recortar las distancias físicas, es necesario continuar y mejorar estas políticas bajo una nueva mirada de lo rural lejos de los estigmas de lejanía, de pobreza, de solo agrario, entre otros prejuicios que reducen su potencial”, afirma.

Recuperar el dinamismo de los accesos que la pandemia nos podría arrebatar

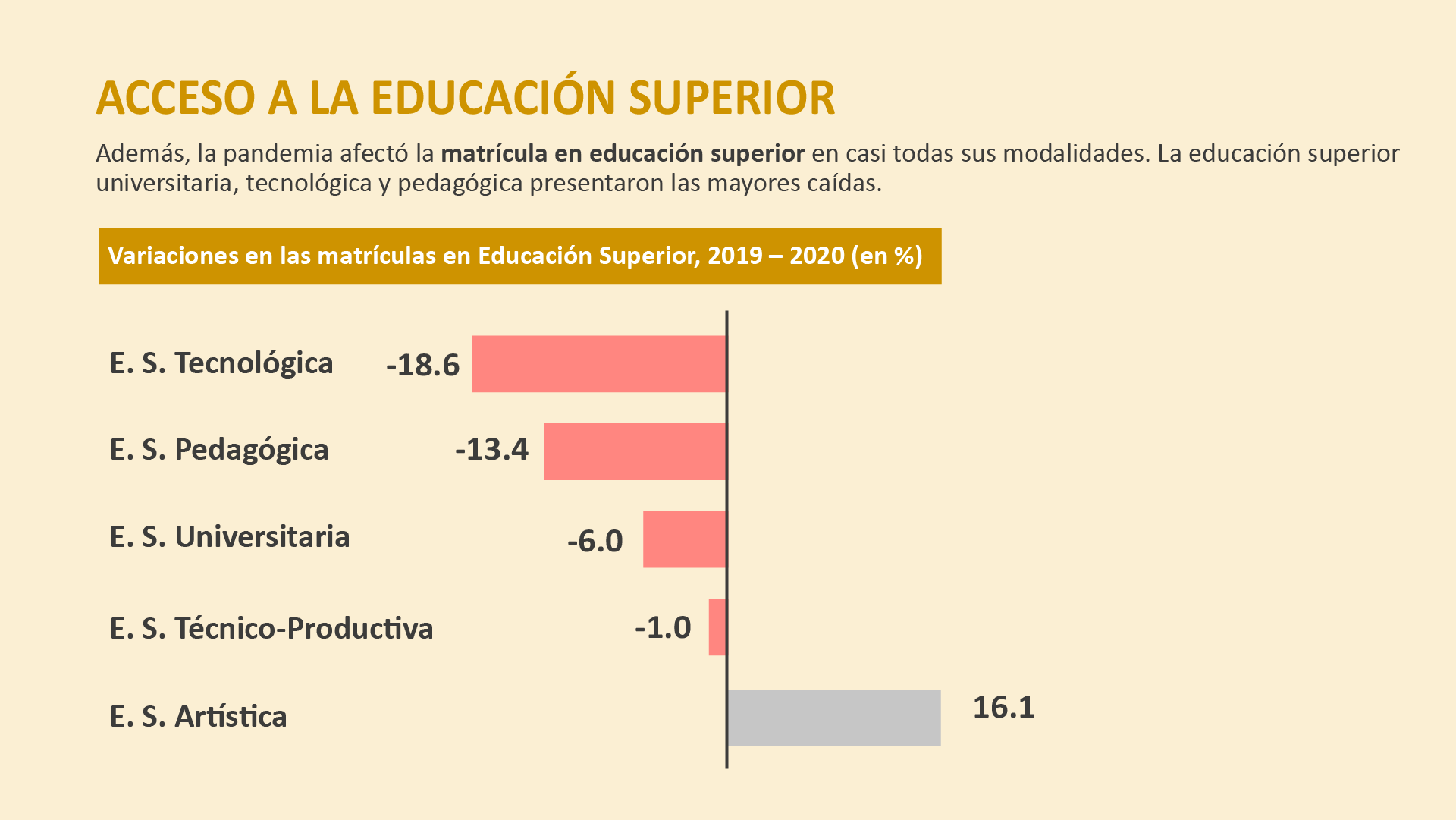

Si se considera los reportes actualizados de matrícula como medida de acceso a la educación, la pandemia golpeó en mayor medida los accesos a la educación superior en comparación con la básica. Pero en ambos casos se observó una mayor afectación sobre la educación privada que produce, como correlato, una potencial migración hacia instituciones públicas que ahora deben apurar mejoras para resguardar el derecho educativo de todos.

La pandemia ha golpeado más al acceso a la educación superior que a la básica. Pero en ambos casos se observó una mayor afectación sobre la educación privada.

Recuperar el dinamismo del acceso educativo ameritará una mayor focalización de las políticas educativas para resguardar el derecho de todos, señala Alfaro. Según datos del Minedu, se observa que la educación superior tecnológica, pedagógica y básica alternativa presentaron las mayores caídas, seguidas de la educación básica regular de inicial y la básica especial.

En el caso de la educación básica regular, si bien la matrícula se incrementó en 2020, el nivel inicial presentó una disminución a cifras de 2018 y se originó una redistribución de los estudiantes entre los colegios públicos y privados, de acuerdo con el Minedu. Así, la matrícula de la educación básica privada, que representó el 26% de la matrícula nacional en 2019, sufrió una considerable caída a 23%, niveles entre 2012 y 2013.

Evolución de la tasa de matrícula según tipo de gestión en la educación básica regular

| Año | Gestión | |

|---|---|---|

| Pública | Privada | |

| 2015 | 74% | 26% |

| 2016 | 74% | 26% |

| 2017 | 75% | 25% |

| 2018 | 74% | 26% |

| 2019 | 74% | 26% |

| 2020 | 77% | 23% |

Fuente: Minedu - Censo Educativo. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

Esta caída se puede explicar con diversos factores, explica Nora Delgado, directora general de Educación Básica Regular, del Ministerio de Educación. “Esto se explica mediante factores como los económicos, padres con menos capacidad adquisitiva y también otros como acceso a más información que señala que los colegios privados no son mejores a los públicos”, sostiene.

Entre las regiones que tuvieron mayor cantidad de traslados de colegios privados a públicos figuran Callao, Cusco y Piura.

Con la pandemia la migración se acentúo y con ello, Delgado sostiene que, hasta el 1 de octubre del 2020, fueron 359 mil 263 los estudiantes que se trasladaron del servicio privado al público. Casi el 24% de los traslados se realizaron el mes de mayo, mediante el proceso excepcional de matrícula 2020 – PEM2020. “En el marco del PEM, se trasladaron 50,844 estudiantes en Lima Metropolitana y el resto en regiones. Por otro lado, fuera de la plataforma se trasladaron 103,222 en Lima Metropolitana. Entre las regiones que tuvieron mayor cantidad de traslados fueron Callao, Cusco y Piura”, agrega.

La educación básica especial fue afectada de forma similar a la regular, pero con una diferencia: su matrícula en instituciones privadas ya mostraba una tendencia a la baja incluso antes de la pandemia, según cifras oficiales. En este contexto, “es necesario fortalecer dos frentes: las condiciones de la escuela pública para albergar estos traslados y plantear estrategias conjuntas con la educación privada para asegurar el derecho educativo de sus estudiantes en las mejores condiciones de calidad posibles”, afirma Alfaro.

Evolución de la tasa de matrícula según tipo de gestión en la educación básica especial

| Año | Gestión | |

|---|---|---|

| Pública | Privada | |

| 2015 | 85% | 15% |

| 2016 | 86% | 14% |

| 2017 | 90% | 10% |

| 2018 | 91% | 9% |

| 2019 | 92% | 8% |

| 2020 | 93% | 7% |

Fuente: Minedu - Censo Educativo. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

Por su parte, la matrícula en educación básica alternativa, a diferencia de la regular y especial, sufrió un revés en 2020 a niveles cercanos a 2015: disminuyó en 8%, y de la categoría de educación básica (que comprende inicial, primaria, secundaria, especial y alternativa), fue la que más cayó, de acuerdo con el Minedu. Esta educación se brinda a las personas que por diversos motivos interrumpieron sus estudios escolares. En muchos casos, estas personas estudian y trabajan o cumplen otras responsabilidades que se habrían intensificado por la pandemia.

Evolución de la tasa de matrícula según tipo de gestión en la educación básica alternativa

| Año | Gestión | |

|---|---|---|

| Pública | Privada | |

| 2015 | 59% | 41% |

| 2016 | 64% | 36% |

| 2017 | 65% | 35% |

| 2018 | 68% | 32% |

| 2019 | 70% | 30% |

| 2020 | 74% | 26% |

Fuente: Minedu - Censo Educativo. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

De igual manera, la educación técnico-productiva, que puede recibir estudiantes con solo primaria concluida, tuvo en 2020 una caída en la matrícula de 1% respecto al 2019. Esta caída se da principalmente por una reducción de la matrícula en las instituciones privadas versus el incremento en las públicas. “Otro dato interesante es que la matrícula de mujeres se incrementó, mientras que la de los hombres disminuyó. En 2020, dos terceras partes de la matrícula son mujeres y un tercio, hombres”, señala Daniel Alfaro.

La matrícula de mujeres en educación técnico-productiva aumentó en el 2020, mientras que la de los hombres, disminuyó.

La educación superior, por su parte, tuvo un revés aún mayor. Según el Minedu (2021), la tasa de deserción en las universidades privadas fue de 22.3% en el ciclo 2020-1 y de 18.9% en el ciclo 2020-2. Antes de la pandemia, estas universidades mostraron una tasa de deserción de 15%. Y, en el caso de la educación superior tecnológica, la matrícula retrocedió a niveles de 2015 con una caída más pronunciada en los institutos privados. Su participación sobre la matricula total pasó de 71% a 67%. Por su parte, la educación superior pedagógica, cuya matrícula reposa en las instituciones públicas (69%), tuvo un retroceso a los niveles de 2018.

Fuente: Minedu – Censo Educativo, Apoyo Consultoría. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

Para revertir esta situación, el Minedu en 2020 puso a disposición 24,000 becas Continuidad y 10,000 créditos a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. “Este último instrumento es importante, ya que permite el repago del beneficio para seguir financiando a otros. Así, estas políticas tendrán que enfocarse en apoyar la permanencia de dos poblaciones: en primer lugar, están estudiantes de universidades, escuelas e institutos que pertenecen a los quintiles 1 y 2 de pobreza y, en segundo lugar, los matriculados en instituciones cuya licencia ha sido denegada”, agrega Alfaro.

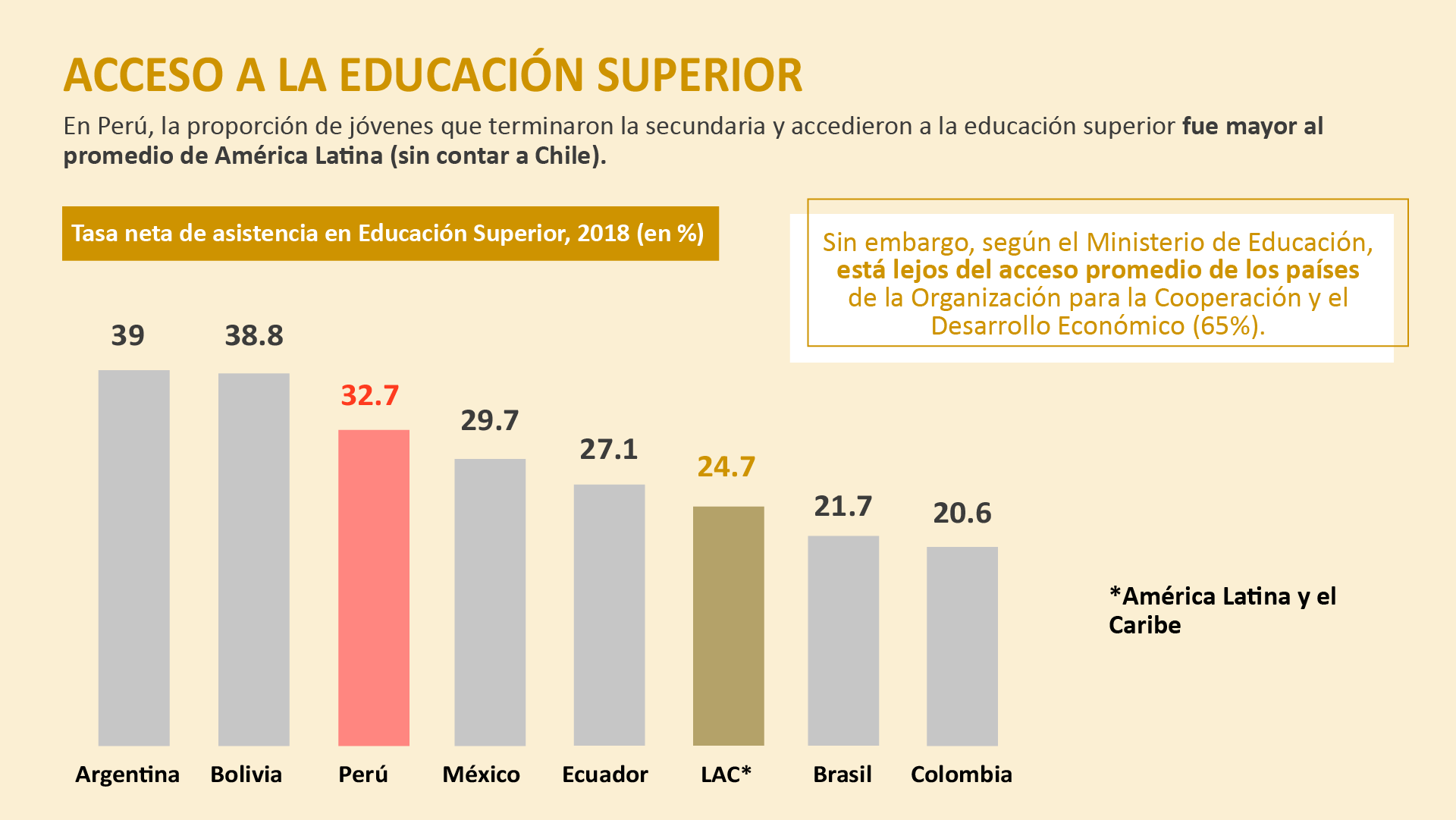

Otra variable que sufrió con la irrupción de la Covid-19 es el tránsito de la secundaria a la educación superior. Esta transición osciló alrededor de 35% durante los últimos cinco años con brechas pronunciadas entre lo urbano y rural, señalan estudios de Videnza. “Ello debido a la concentración de estos servicios en Lima y las principales ciudades de cada región”, apunta Alfaro. No obstante, el Perú presentó un tránsito mayor al promedio de América Latina, sin contar a Chile. Sin embargo, está lejos del acceso promedio de 65% alcanzado por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

Aquellas peruanas y peruanos que no accedieron a la educación superior suman 13 millones, de los cuales el 83% labora de forma informal, según cifras del Minedu en 2020. De ahí la importancia de ampliar las oportunidades para formar con competencias específicas a este grupo poblacional que las requerirá para una reinserción laboral en el trayecto hacia la recuperación económica. Dentro de este grupo, urge priorizar becas y facilidades para los 236,000 egresados de secundaria de quintil 1 y 2 de pobreza que no siguen estudios superiores a pesar de haber culminado en tercio superior en sus escuelas.

Foto referencial. Fuente: Shutterstock.

El paradigma educativo

Los resultados de las pruebas estandarizadas internacionales y nacionales sobre nuestro nivel de educación han mostrado avances en ciertas áreas, pero aún tenemos grandes retos para asegurar aprendizajes a lo largo de la vida para nuestros estudiantes. Varios países compartieron esta misma problemática e intentaron resolverla a través de una mayor estandarización de sus sistemas educativos que lamentablemente no tuvo mayor impacto sobre su ubicación en los rankings.

“En contraposición, países como Finlandia o Corea del Sur aplicaron otras estrategias con mejores resultados en las pruebas. Si bien estos países tienen realidades distintas a América Latina, es preciso tomarlas en consideración para el diseño de soluciones propias que nos ayuden a abrazar los cambios de nuestro propio paradigma educativo frente a una pandemia que no deja otra opción”, comenta Alfaro.

Tenemos que abrazar los cambios de nuestro propio paradigma educativo frente a una pandemia que no deja otra opción.

Para entender la importancia de esta prueba es preciso anotar que si la educación es un derecho que habilita otros derechos —como el ejercicio de una ciudadanía plena—, entonces comprender lo que se lee sería su gran habilitador. Solo en el ámbito formativo, la educación permite conocer aspectos básicos de la matemática o la ciencia y, en lo socioemocional, desarrolla habilidades para la comunicación o el trabajo en equipo.

Ser capaz de leer y comprender un relato breve a la edad de 10 años define, en gran medida, el éxito o fracaso de un sistema educativo, según estudios del consultor experto en educación, Fenton Whelan. Ante ello, el Banco Mundial también identificó que más de la mitad de los estudiantes de países de ingreso medio o bajo no logran esa meta y presentan altas desigualdades por su lugar de nacimiento o situación de pobreza, brechas que se multiplicarán con la pandemia, afirmó Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial y exministro de Educación en el Perú.

A este indicador, el Banco Mundial, lo define como “la pobreza de los aprendizajes”. En el Perú es de 56%, por encima del promedio de América Latina y de los países de ingreso medio-alto. Si bien, la profesora Ane considera que antes de la pandemia se había comenzado a avanzar poco a poco en comprensión lectora, esos esfuerzos se vieron pausados con la educación a distancia.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes que organiza la OCDE, o conocido como Prueba Pisa, por sus siglas en inglés, mide las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años en lectura, ciencias y matemáticas. Aquí, si bien el Perú mostró un crecimiento mayor en las pruebas de lectura y matemáticas en comparación con otros países de la región, continúa en el tercio inferior de los 79 países evaluados.

Ranking de países dentro de América Latina en Pisa según los resultados en las pruebas de lectura y matemáticas

| Resultados en Matemáticas de 2018 | ||

|---|---|---|

| Puesto | País | Promedio |

| 1 | Uruguay | 418 |

| 2 | Chile | 417 |

| 3 | México | 409 |

| 4 | Costa Rica | 402 |

| 5 | Perú | 400 |

| 6 | Colombia | 391 |

| 7 | Brasil | 384 |

| 8 | Argentina | 379 |

| 9 | República Dominicana | 325 |

| Resultados en Lectura de 2018 | ||

|---|---|---|

| Puesto | País | Promedio |

| 1 | Chile | 452 |

| 2 | Uruguay | 427 |

| 3 | Costa Rica | 426 |

| 4 | México | 420 |

| 5 | Brasil | 413 |

| 6 | Colombia | 412 |

| 7 | Argentina | 402 |

| 8 | Perú | 401 |

| 9 | República Dominicana | 342 |

Fuente: Pisa, Minedu – UMC. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

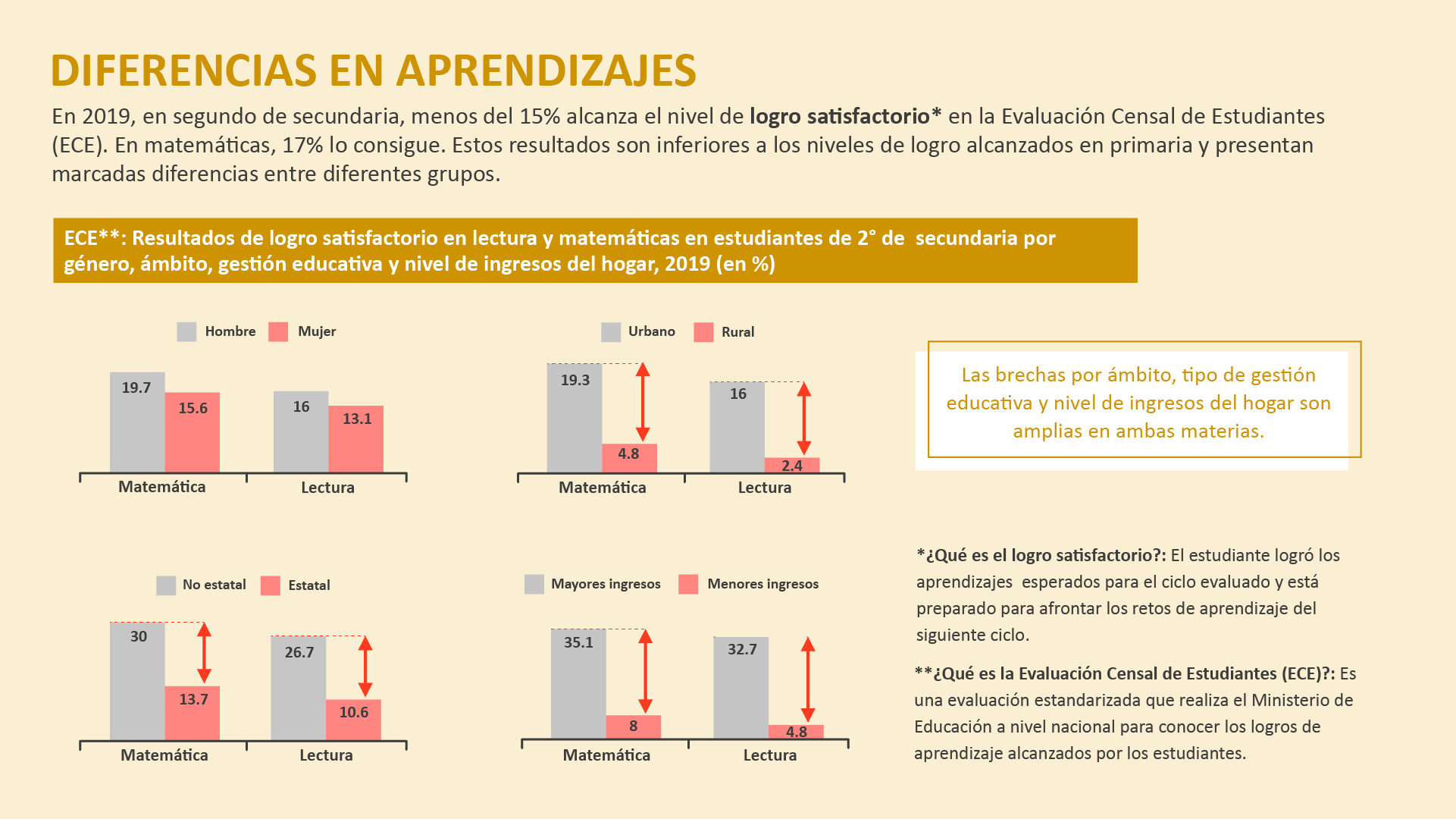

La pandemia nos dejará consecuencias dolorosas en los aprendizajes, señala Alfaro, y las evaluaciones nacionales también denotan este problema: Los logros en lectura y matemáticas van disminuyendo a lo largo de la educación básica con resultados considerablemente más bajos en segundo de secundaria. Esto se suma a las consecuencias del Fenómeno de Niño Costero de 2017 que interrumpió las clases de muchos niños y a la prolongada huelga de maestros de ese mismo año. “Estas situaciones afectaron a los niños durante su último año de inicial y primer grado de primaria, que son cruciales para el desarrollo de la lectoescritura. El problema se agrava porque estos mismos estudiantes tuvieron una educación a distancia durante el tercer y cuarto grado de primaria, con pocas oportunidades para revertir estos resultados”, agrega.

Los logros en lectura y matemáticas disminuyen a lo largo de la educación básica con resultados más bajos en secundaria.

Los logros de aprendizajes presentaron grandes brechas antes de la llegada de la Covid-19, sobre todo en zonas rurales y en estudiantes de secundaria. De ahí la importancia de seguir apostando por una política de educación rural, y por mejorar los aprendizajes de los estudiantes con bajo nivel socioeconómico cuyas escuelas se ubican en zonas urbanas de pobreza y, otra vez, en lo rural. Erradicar la pobreza de los aprendizajes significa reducir estas diferencias que reproducen las desiguales sociales del país, ahora más visibles por la pandemia.

Fuente: Minedu - UMC. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

“Revertir estos golpes sobre los aprendizajes y reducir sus brechas implica mejoras en el sistema educativo que tomen en consideración las tendencias mundiales que apuntan al desarrollar las habilidades del siglo XXI”, sostiene Videnza Consultores. Se debe evitar que la estandarización impuesta por el sistema educativo para elevar los aprendizajes no suprima la individualidad, creatividad e imaginación de los estudiantes, agrega.

“El nuevo enfoque educativo debe enfrentar, desde las aulas, a los estudiantes a resolver problemas reales de la sociedad, no solamente problemas ficticios”, afirma Mayra Flores, especialista del programa de popularización de la Ciencia, Tecnología e Información, dirección de políticas y programas de CTel (Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica) en Concytec. “Creo que todavía se subestima la capacidad de los jóvenes para proponer y llevar a cabo posibles soluciones a problemas reales. El profesor debe dejar de ser el centro de atención de la clase y pasar a ser un acompañante o guía de los estudiantes. Debe guiarlos a como buscar información, como reconocer fuentes confiables y diferenciarlas de las no confiables”, señala.

Se requiere, entonces, un cambio de paradigma hacia una mirada más holística que reconozca y nutra la diversidad de talentos.

Se requiere, entonces, un cambio de paradigma hacia una mirada más holística que reconozca y nutra la diversidad de talentos en los estudiantes, como lo propuso el pedagogo británico Ken Robinson en el 2015. De ahí la importancia de dar espacio a otras oportunidades de aprendizaje como la ciudadanía, el deporte y las artes. Por ejemplo, existe evidencia de una correlación positiva entre haber tomado cursos de arte y los niveles de logro educativo reflejados en las notas y los resultados de las pruebas estandarizadas.

“Ahora le estamos dando más fuerzas a arte y cultura y a deporte como asignaturas, que antes tenía una hora y ahora tiene dos horas. De esa manera los niños pueden relajarse y sacar sus emociones”, comenta la profesora de tercer grado de primaria, Ane Villalobos, desde Pacasmayo.

El Currículo Nacional de Educación Básica propone un perfil de estudiantes ambicioso con una cantidad de competencias que contemplen la diversidad de talentos en nuestros estudiantes. El reto, entonces, no está en modificar este documento, sino en adaptarlo a las diversas realidades del país y de los estudiantes en cada clase, según Videnza Consultores.

“Algunos enfoques proponen una educación a través de proyectos. Es decir, se le propone al aula de clase algún problema a solucionar”, sostiene Mayra Flores, experta de Concytec. En esa línea, explica que para el desarrollo de un proyecto hay muchos roles importantes que difícilmente se descubren y practican en el modelo actual de transferencia de conocimiento que predomina en las aulas. “Este enfoque ayuda además a desarrollar la inteligencia emocional, el tener que convivir y dirigir personas no es tarea fácil y es también un aspecto importante”, señala.

El profesor de inglés Gino Minaya, también considera que es importante que las escuelas se preocupen por estos temas y que, incluso, permitan que los alumnos vayan conociendo la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. "Yo he incorporado a mi repertorio de clases la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que me empapé de este tema cuando fui voluntario en los Juegos Panamericanos", cuenta desde Chimbote. A sus alumnos en primaria les suele hablar de estos 17 objetivos, que representan un mapa de acción entre todos los países de las Naciones Unidas para mejorar la calidad de vida de las personas.

La desigualdad de aprendizajes aumentará, entre otras razones, por el impacto en la salud mental.

Otro aspecto de vital importancia para recuperar los aprendizajes, a raíz de la pandemia, será el bienestar emocional. Una encuesta del BID en 2020 a cuidadores de niños en países de América Latina, que incluye al Perú, reveló que la desigualdad de aprendizajes aumentará, entre otras razones, por el impacto en la salud mental. Y que esta será más severa en las mujeres, que suelen cargar con la mayor responsabilidad para conducir la educación a distancia en casa.

Leyenda: La I.E. 40524 del anexo Huarhua, en la provincia arequipeña de La Unión. Fuente: RPP- Fotógrafo: Christian Ramos (enviado especial)

Minaya es testigo de ello. En el centro poblado de Cambio Puente, en Chimbote (Áncash), el “teacher” Minaya, como le dicen sus alumnos, conoce las dificultades que tienen los padres para poder atender a los niños y ayudarlos con sus tareas. “Antes, algunos padres monitoreaban a sus hijos en sus tareas, pero no compartían tiempo de calidad con ellos y los dejaban a merced del personal doméstico. Ahora con la pandemia se ha revelado que cuando los padres se acercan a los hijos no manejan aquello que ellos llaman paciencia. Tienen voluntad y se preocupan por sus hijos, pero muchos no están familiarizados con la tecnología y los niños están desatendidos”, sostiene.

El aprendizaje no se da sólo a nivel cognitivo, sostiene la investigadora principal del IEP, Sandra Carrillo. “Lo afectivo juega un papel fundamental. Cuando alguien aprende algo emocionado, que le gusta, que conecta con cosas que conoce y que tiene significado para él, es un aprendizaje que vale. Y esa es la parte afectiva y social que deben recuperar las escuelas”, afirma.

Cuando alguien aprende algo emocionado, que le gusta, que conecta con cosas que conoce y que tiene significado para él, es un aprendizaje que vale.

Por su parte, la profesora Villalobos, desde Pacasmayo comenta que en esta nueva convivencia se le está dando mucho más peso al ámbito socio emocional y que siente que se ha acercado de manera más personal a sus estudiantes. “Trabajamos mucho con las emociones, les preguntamos cómo se sienten, hablamos bastante sobre las noticias y sobre el coronavirus. Semanalmente siempre hay muertes en la comunidad y los niños se preguntan ¿por qué muere tanta gente? Entonces tenemos que hablarles y decirles que no se asusten pero que se deben cuidar, ellos y sus padres”, cuenta.

Villalobos conversa con sus alumnos por WhatsApp e incluso a veces ellos la llaman o le mandan un mensaje contándole sobre la situación en sus casas, si es que tienen a algún familiar enfermo. “En la vida presencial estábamos en las aulas y la educación por contenidos era mucho mejor, pero no estábamos tan enterados de los problemas que podían pasar los niños en casa”, afirma. De esta manera, la profesora considera que tal vez no van a desarrollar conocimientos a profundidad este año, pero se enfocarán más en la vida socio emocional.

En la vida presencial estábamos en las aulas y la educación por contenidos era mucho mejor, pero no estábamos tan enterados de los problemas que podían pasar los niños en casa

Además, del regreso gradual y voluntario a clases que el Ministerio de Educación ya anunció desde el 19 de abril, se está hablando también de la matrícula semipresencial. “Los estudiantes que aceptan una matrícula semipresencial, complementan el trabajo presencial con el trabajo remoto o a distancia. Pueden asistir a la institución educativa una o dos veces a la semana de manera presencial (según lo organice la IE) y complementarlo con trabajo a distancia”, explica Nora Delgado, representante del Minedu.

Además, afirma que el tiempo presencial se aprovecharía para brindar el soporte socioafectivo y la retroalimentación a los aprendizajes según las necesidades de cada estudiante. Así también se generarían espacios de trabajo presencial individual o en pequeños grupos si el estudiante presenta alguna necesidad educativa específica.

Lo importante: que empiecen las reformas de mayor impacto

Madurez política para cerrar la enorme brecha de infraestructura educativa

La profesora Ane Villalobos tiene un promedio de 30 alumnos por grado y antes de la pandemia, ya era un problema la aglomeración de niños por las aulas tan pequeñas que tenía en su instalación educativa en Pacasmayo, La Libertad. Además, el agua de la que se abastecían no era potable, para consumirla tenían que echarle cloro, y tampoco contaban con internet en el colegio debido a la mala señal. “Si Dios quiere, este año 2021 en mayo nos entregarán una nueva infraestructura que ya va a contar con todos los servicios, tanques de agua, aula de cómputo”, afirma, esperanzada.

En el 2015, el Ministerio de Educación estimó la brecha de infraestructura educativa en más de S/ 100,000 millones en nuestro país. El 72% de este monto se deberá invertir en reducir el riesgo de colapso ante sismos y mejorar sus servicios; el 21% en la construcción de nuevos colegios; y el 7% en mantenimiento, entre otros fines, según el Minedu. “Lo prioritario es atender el riesgo sísmico, ya que, a cifras de 2018, el 26% de los locales requiere una reparación total o parcial. Si en la actualidad son cerca de 55,000 locales educativos, entonces alrededor de 8,800 requerirían reparación total y 5,500, reparación parcial”, explica el exministro de Educación, Daniel Alfaro. Y para ello se requerirá una mayor madurez política del Ejecutivo y , Legislativo, con el fin de resguardar un cierre efectivo de brecha donde más se necesita, comenta.

Locales públicos que requieren diversas intervenciones (% del total)

| 2016 | 2017 | 2018 | |

| En buen estado | 19.7% | 22.0% | 18.8% |

| Sólo requieren mantenimiento | 56.6% | 51.3% | 55.3% |

| Requieren reparación parcial | 10.5% | 8.9% | 10.0% |

| Requieren reparación total | 13.2% | 17.7% | 15.9% |

Fuente: Censo Educativo del Ministerio de Educación. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

Última actualización: 01/04/2020

En este contexto, en la planificación de las inversiones se priorizó una lista de proyectos que, para los locales de educación básica, toman en cuenta el deterioro del local (riesgo), el tamaño de su matrícula (eficiencia) y su ubicación (equidad), según información de Videnza Consultores. “Estos criterios aplican para los proyectos incorporados a partir de 2018, por lo que una porción de la cartera está aún concentrada en proyectos de continuidad que no cumplirían necesariamente con estas condiciones”, agrega Alfaro.

Con una inversión de S/ 5,200 millones por año en infraestructura, la brecha se cerraría en casi dos décadas.

Según el Minedu, la inversión que hace el Gobierno nacional de manera directa o a través de transferencias a otros gobiernos sería de alrededor de S/2,600 millones por año. Si se agregan las inversiones propias de los Gobiernos regional y local para la adquisición de activos no financieros, el monto se duplica a S/ 5,200 millones. Si se asume una inversión similar para los siguientes años, la brecha se cerraría en casi dos décadas, siempre y cuando los tres niveles de gobierno respeten la prioridad y atiendan primero los locales de mayor riesgo, eficiencia y equidad.

También existe la necesidad de financiar proyectos en la educación superior para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad exigidas por el licenciamiento, tanto en universidades como en institutos y escuelas. Y para culminar la atención de alrededor de 1,500 locales educativos afectados por el Fenómeno El Niño Costero de 2017.

Educación para la empleabilidad

En el país, también existe una desconexión entre la oferta formativa y la demanda laboral. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2018), la demanda laboral por personas con estudios superiores requiere que el 80% sea técnico y el 20%, universitario. Sin embargo, la oferta formativa tiene una composición inversa: el 66% es universitario y solo el 32% estudia una carrera técnico-productiva o tecnológica. El restante 2% estudia pedagogía o arte, según cifras de 2021 del Minedu.

Este descalce tiene efectos preocupantes sobre el desempleo y subempleo. Así, la desregulación de la educación superior ha provocado una menor calidad (evidenciada por los procesos de licenciamiento de la Sunedu) que explica, en mayor medida, este desencuentro entre los profesionales y sus empleadores, como han mencionado los especialistas Gustavo Yamada y Nelson Oviedo en un documento hecho para la Universidad del Pacífico. “Una brecha significativa entre la cantidad y calidad de los egresados de la educación superior y las necesidades de sus empleadores representa una severa restricción para el crecimiento económico del país basado en lo más valioso de una sociedad: las personas”, sostienen.

La desregulación de la educación superior ha provocado una menor calidad que explica en el desencuentro entre profesionales y sus empleadores.

Durante al auge económico que experimentó el país, el subempleo en lugar de disminuir, aumentó. Para los egresados de universidad, este subempleo fue de 18.5% en el 2019, según cifras del Ministerio de Educación. Para los egresados de carreras universitarias, esta cifra asciende a 24.7%. Otro dato sobre las competencias de la fuerza laboral en el país lo resaltó la Encuesta de Habilidades para Adultos de la OCDE en el 2018: el 70% tiene problemas para comprender información y realizar cálculos.

Urge seguir fortaleciendo la calidad de las universidades y, en especial, de los institutos y centros de educación técnico-productivos (CETPRO).

“En este contexto, urge seguir fortaleciendo la calidad de las universidades y, en especial, de los institutos y centros de educación técnico-productivos (cetpro). Estos últimos tienen la bondad de formar competencias específicas en menos tiempo para una mayor inserción laboral. Lo más urgente será optimizar su oferta formativa para crear redes de excelencia entre los institutos y cetpro que los ayuden a conectar la formación superior con la demanda laboral”, explica Alfaro.

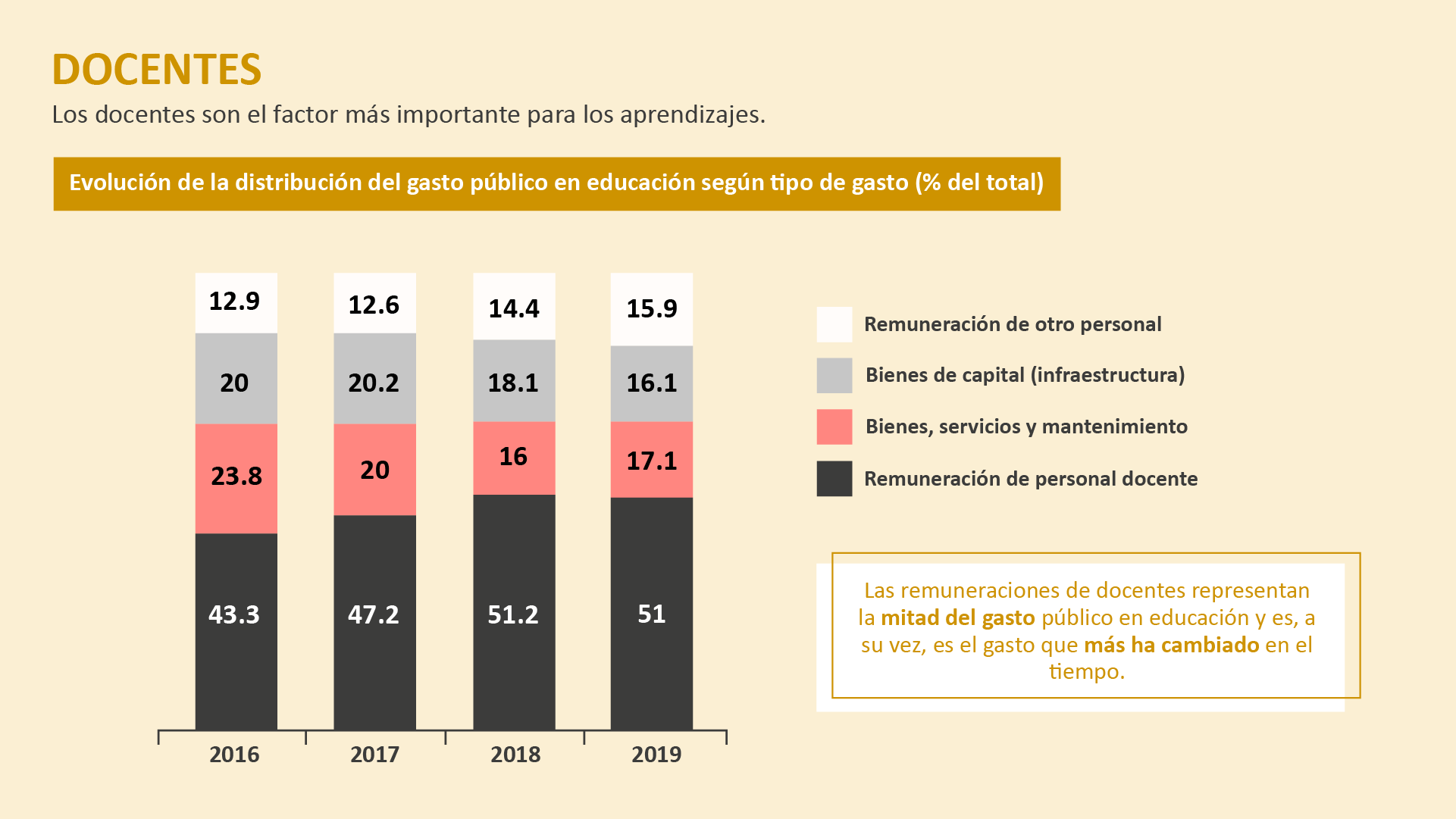

La reforma de la Educación Superior Pedagógica

Los docentes son el factor más decisivo para los aprendizajes. El éxito de cualquier cambio se paradigma educativo dependerá de sus capacidades de implementarlo en las aulas. Con un mayor recambio generacional del cuerpo docente dado que su edad promedio es de 45 años y se jubilan a los 65, es vital reforzar la educación superior pedagógica en línea con las exigencias del nuevo Currículo Nacional y con especial atención en la formación de las habilidades del Siglo XXI. Además, esta reforma constituye la estrategia con el mayor retorno futuro sobre la calidad educativa dado que las remuneraciones de docentes representan la mitad del gasto público en educación y es, a su vez, es el gasto más dinámico en el tiempo.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

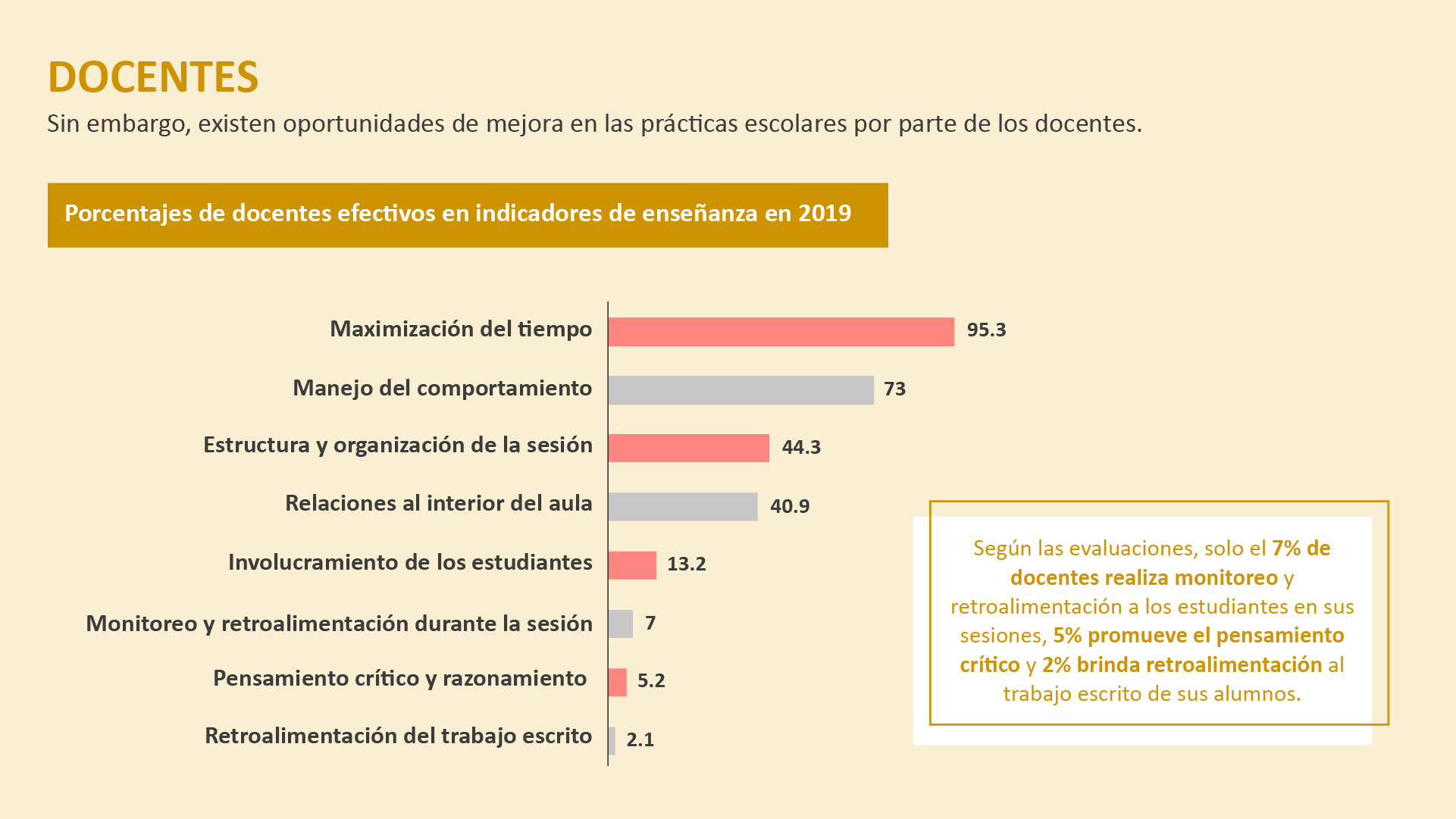

Para llenar las plazas del recambio generacional, están los docentes con título y también los estudiantes de la educación superior pedagógica cuando se gradúen. Respecto a los primeros, una medida actualizada de sus capacidades se dio cuando postularon a los concursos de nombramiento para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM). Aunque más de 200,000 docentes con títulos postularon a los concursos de 2017 y 2018, menos de 15,000 superaron las pruebas escritas y descentralizadas, según cifras del Minedu en 2019. Otra medida de la efectividad de los actuales docentes y directivos se evidenció en el Monitoreo de Prácticas Escolares 2019 (ver figura).

Aunque más de 200 mil docentes titulados postularon a la Carrera Pública Magisterial en el 2017 y 2018, menos de 15 mil superaron las pruebas escritas y descentralizadas.

En cuanto a los estudiantes de pedagogía, la desvalorización de la profesión docente ha restado atracción de mayor talento a la carrera. Según datos del Minedu al 2020, por cada vacante de admisión en la educación superior pedagógica solo existe, en promedio, un postulante. Mejorar las remuneraciones y las condiciones de trabajo elevaría el estatus social de la profesión con un efecto positivo sobre la cantidad de postulantes. Países como Singapur o Corea del Sur, por ejemplo, tienen cinco postulantes por vacante.

Fuente: Monitoreo de prácticas escolares 2019. Elaboración: Videnza y Red de Estudios para el Desarrollo.

Si bien la primera etapa del licenciamiento de las universidades ha concluido, las escuelas de formación pedagógica solo cuentan con 34 instituciones licenciadas de un total de 184 que forman a más de 45,000 estudiantes (Minedu, 2021). Está pendiente el proceso de optimización de estas escuelas para contar con programas de estudio alineados al Currículo Nacional que provean egresados de calidad para un efectivo recambio generacional del cuerpo docente. También está pendiente la evaluación de desempeño de sus docentes y una mayor inversión en su remuneración, capacitación, equipamiento e infraestructura.

Recomendaciones:

Según información recogida por los expertos consultados para esta investigación y las Propuestas del Bicentenario de Videnza Consultores, estas son algunas de las recomendaciones para mejorar el sistema educativo en nuestro país:

- En el plano regulatorio es importante continuar con la implementación del Viceministerio de Educación Superior, que planea un esquema de aseguramiento de la calidad donde los licenciamientos, las acreditaciones y la supervisión sean las mejores aliadas de una autonomía que impulse la calidad educativa. “Los procesos de licenciamiento de los institutos y escuelas deberán ser trasladados del Minedu a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Además, se debe aprobar la Ley de Escuelas de Formación Artística y la Ley de Reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace)”, comenta Daniel Alfaro.

- Así las cosas, “la educación para la empleabilidad en el Perú exige que se refuercen los procesos de mejora continua en las instituciones educativas (promovidos por el licenciamiento y las acreditaciones) y que exista una retroalimentación constante con un sector productivo más dinámico o con mayor demanda laboral. Esto último se debe plasmar en estructuras como el Marco Nacional de Cualificaciones, pero también en las relaciones productivas que puedan establecerse en cada territorio”, complementa el exministro.

- Otro mecanismo importante es la promoción de la inversión privada. Actualmente, hay 33 proyectos de obras por impuestos (OxI) que respetan los criterios de riesgo, eficiencia y equidad. Y seis iniciativas privadas cofinanciadas bajo la modalidad de asociación público-privada (APP) para cuatro regiones del país, pero que han avanzado con bastante lentitud considerando que se iniciaron en 2014. “Ante esta enorme brecha y los riegos latentes, se requiere que Estado, sector privado y sociedad civil trabajen juntos. Que empleen instrumentos y mecanismos eficientes y transparentes para planificar, diseñar y construir. Se exige, entonces, una mayor madurez política para la reparación de colegios”, comenta Alfaro.

- “Atraer al mejor talento hacia la carrera docente y asegurar una formación de calidad en la educación superior pedagógica serán las mejores inversiones en el sistema educativo, ya que son determinantes para asegurar que, a lo largo del tiempo, el elevado gasto en docentes alcance el mayor impacto posible sobre los aprendizajes. Estas estrategias suelen ser esquivas al interés político porque sus resultados no son inmediatos. Por estas razones, es absolutamente necesaria una reforma de la educación superior pedagógica”, finaliza Alfaro.

Este informe ha sido elaborado en colaboración con Videnza Consultores.