Comunicarnos con una civilización alienígena plantea desafíos similares, aunque no por ello insuperables.

En la vastedad del universo, la pregunta sobre la existencia de formas de vida inteligente más allá de nuestro planeta es inevitable, y con ella, el deseo de establecer una comunicación que la confirme. Pero ¿es realmente posible entablar una conversación con civilizaciones alienígenas?

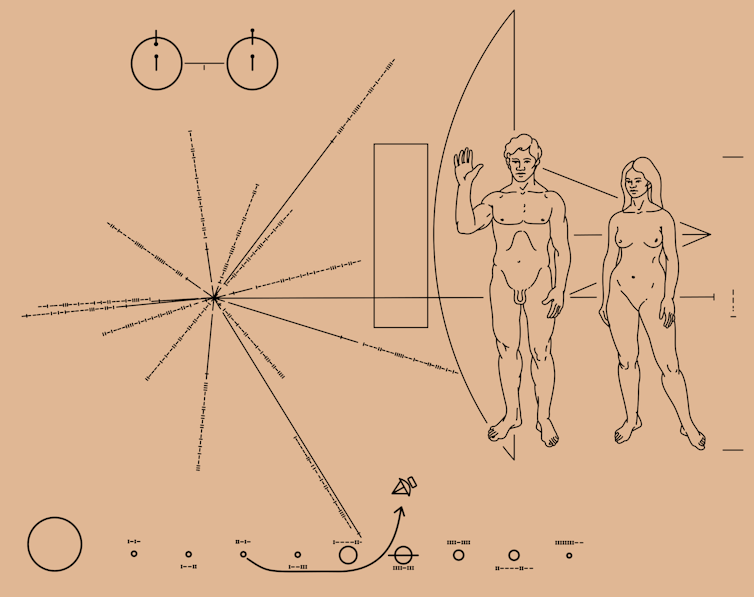

A lo largo de los años se han llevado a cabo numerosos intentos, aunque en su mayoría modestos, para enviar mensajes al espacio en busca de posibles interlocutores. Entre los más notorios se encuentran las inscripciones físicas a bordo de las sondas espaciales Pioneer 10 y 11 y los discos fonográficos con imágenes y sonidos que llevan las naves Voyager. También se han emitido transmisiones de radio, como el famoso mensaje de Arecibo. Sin embargo, la incertidumbre sobre si estos mensajes serán interceptados y comprendidos plantea un desafío significativo.

Limitados por nuestros sentidos

La especie humana posee sentidos biológicos que le permiten percibir diversos tipos de señales físicas y químicas. Nuestros ojos detectan la radiación electromagnética, nuestros oídos captan ondas de presión y nuestros sensores de la piel nos proporcionan información sobre temperatura y presión.

El olfato y el gusto dependen de receptores químicos que identifican moléculas en el aire o en los alimentos que consumimos. Sin embargo, nuestra percepción del mundo se basa en nuestra propia biología y es única para nuestra especie.

En la Tierra, muchas otras criaturas poseen órganos sensoriales similares a los nuestros, pero adaptados para percibir diferentes aspectos del entorno. Algunos animales pueden detectar moléculas que nosotros no percibimos o captar frecuencias de sonido que escapan a nuestros oídos. Además, existen especies con sentidos que nosotros no tenemos. Es el caso de las aves, que detectan el campo magnético de la Tierra, o los peces, capaces de percibir las vibraciones en el agua.

¿Cómo podrían percibir el mundo seres extraterrestres?

Cuando se trata de civilizaciones alienígenas, nos enfrentamos a un desafío único: ¿son capaces de detectar los mismos estímulos que nosotros? ¿O tienen receptores completamente diferentes que les permitan percibir el entorno de formas que ni siquiera podemos imaginar? Aunque existen límites físicos que influyen en el desarrollo de estos sensores (como las restricciones que la física de la difracción impone a la visión), no podemos descartar ninguna posibilidad sobre cómo integraría las señales del entorno una especie alienígena.

Por lo tanto, como primera consideración, sería prudente utilizar diferentes tipos de señales. Si un insecto en la Tierra no es capaz de reconocer las imágenes o sonidos emitidos por las sondas Voyager, no podemos asumir que una civilización alienígena lo haga.

La comunicación con formas de vida no humanas en la Tierra ha demostrado ser un desafío considerable. Incluso en el caso de especies altamente inteligentes, como los delfines y las ballenas, no hemos logrado descifrar su lenguaje. Después de décadas de estudio, nuestras comprensiones se limitan a la observación de que los delfines parecen utilizar nombres propios entre sí. Comunicarnos con una civilización alienígena plantea desafíos similares, aunque no por ello insuperables.

En busca de un mensaje universal

Una estrategia que todos hemos utilizado para comunicarnos con personas que no hablan nuestro idioma es recurrir a gestos y señales no verbales de uso universal. Por ejemplo, si buscamos un restaurante hacemos el ademán de comer. Y si necesitamos un taxi, movemos las manos como si estuviéramos conduciendo. Estos gestos son parte de nuestro bagaje cultural común como seres humanos, independientemente de nuestras lenguas o culturas.

Siguiendo este principio, cuando nos enfrentamos a la tarea de enviar un mensaje a una civilización completamente desconocida, debemos buscar referencias que sean igualmente universales.

La idea de una “piedra cósmica de Rosetta” se plantea como un mensaje artificial que contiene información sobre nuestra cultura universal compartida. Debe incluir conceptos fundamentales que sean fácilmente reconocibles en cualquier lugar del universo.

El ejemplo de Contact

Carl Sagan exploró esta noción en su novela de ciencia ficción Contact (1985), que fue adaptada al cine en 1997. En la historia, la protagonista, interpretada por Jodie Foster, intercepta una transmisión de radio proveniente de la estrella Vega. Consiste en una secuencia de pulsos dispuestos como números primos, lo que lleva a la conclusión de que debe ser de origen artificial, dada la improbabilidad de que un fenómeno natural genere tal secuencia matemática.

Por supuesto, las escalas de tiempo en Contact eran muy parecidas a las humanas: los pulsos llegaban con una cadencia de aproximadamente un segundo. Uno se pregunta si la protagonista hubiera sido capaz de reconocer un patrón de pulsos que llegaran con separaciones de milisegundos o, peor aún, de varias horas, días o incluso años. Tampoco podemos asumir que la escala temporal de una supuesta civilización alienígena sea similar a la nuestra.

Existen otros conceptos matemáticos que podrían considerarse. Por ejemplo, los primeros dígitos de números matemáticamente relevantes, como pi, e o la raíz cuadrada de dos. Sin embargo, estos serían más difíciles de transmitir, ya que la representación numérica depende del sistema empleado. No podemos asumir que otras civilizaciones utilicen una base decimal como la nuestra.

Los números primos de Sagan ofrecen una solución más universal como “piedra cósmica de Rosetta”, ya que únicamente requieren contar pulsos. Esta tarea debería ser comprensible para cualquier cultura, independientemente de su sistema numérico.

Un lenguaje “elemental”

Otra referencia potencialmente universal podría ser la tabla periódica de los elementos. Al igual que los números primos, la información en la tabla periódica se puede codificar en una secuencia de pulsos que represente los números atómicos y los pesos de los isótopos dominantes para cada elemento. A pesar de que la abundancia relativa de los isótopos puede variar en diferentes lugares y momentos, el isótopo más estable y, por lo tanto, más abundante de un elemento debería ser constante en todo el universo, excepto en condiciones extremas.

Así, una secuencia como 1, 1, 2, 4, 3, 7, 4, 9, 5, 11, 6, 12, 7, 14, 8, 16, 9, 19, 10, 20… sería inmediatamente reconocible como una señal artificial creada por una civilización que comprende la ciencia.

Del mismo modo, se podrían emplear los patrones seguidos por la distribución de electrones en los orbitales atómicos, una regla universal que rige la estructura de los átomos en todo el cosmos. Esta secuencia, basada en los principios de la mecánica cuántica y la ecuación de Schrödinger, podría codificarse en un patrón como 1, 2, 2, 2, 2, 6, 3, 2, 3, 6, 4, 2, 3, 10 … replicando el orden en que se llenan los orbitales atómicos.

Estas “piedras cósmicas de Rosetta” son solo algunas de las posibles formas de establecer un punto de partida en una comunicación intergaláctica. La búsqueda científica de civilizaciones alienígenas aún está en pañales, pero es sin duda uno de los esfuerzos más emocionantes de la humanidad.

Las implicaciones de un posible primer contacto serían tan vastas y profundas que cualquier afirmación en este sentido tendría que observar estrictos protocolos de verificación, con el fin de minimizar el riesgo de una falsa detección. La naturaleza puede engañarnos como pasó con los púlsares, estrellas de neutrones que giran muy rápido y emiten pulsos de radiación a un ritmo constante.

Un sistema de doble verificación (double check) que utilice dos fenómenos naturales y universales diferentes (por ejemplo, los números primos y la tabla periódica de los elementos) proporcionaría un marco muy robusto y confiable para confirmar el contacto con una civilización alienígena.![]()

Héctor Socas-Navarro, Investigador científico en astrofísica. Director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, Instituto de Astrofísica de Canarias and José Miguel Mulet, Catedrático de bioquímica y biología molecular, Universitat Politècnica de València

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

![Despega con éxito la misión Crew-12 de relevo tras una emergencia médica en la EEI [FOTOS] Despega con éxito la misión Crew-12 de relevo tras una emergencia médica en la EEI [FOTOS]](https://f.rpp-noticias.io/2026/02/13/portada_0006761.jpg?width=160&quality=60)

![¡En plena audiencia! Acusado atacó a jueza que le negó la libertad condicional [VIDEO]](https://e.rpp-noticias.io/small/2024/01/04/mmd-vd-20240104-clj-usa-justiciacriminalidad-349g2vy-es-1520871mp4_1520872.webp)

![Ica: huaico arrasa con bus en el km 366 de la Panamericana Sur en Palpa [VIDEO] Ica: huaico arrasa con bus en el km 366 de la Panamericana Sur en Palpa [VIDEO]](https://f.rpp-noticias.io/2026/02/18/atsapp-video-2026-02-18-at-95718-pm-1840053mp4_1840054.jpg?width=320&quality=80)