La convivencia cívica no cuesta ni un centavo. ¿Por qué se nos hace tan ardua a los peruanos? Hace dos días, en el cruce de Pershing con Javier Prado, donde convergen ocho flujos de carros, yo esperaba al semáforo. Serían las 7:20 de la noche y la neurosis cotidiana de los conductores ya empezaba a desmadrarse. De pronto, una policía se paró en la pista a pitar y detener el flujo de la Javier Prado. Los que venían atrás no la escuchaban ni la veían, de modo que siguieron avanzando; y los que esperaban en Los Castaños, al verla detener el tráfico, también avanzaron. El nudo fue instantáneo. Un segundo después, el semáforo entró en rojo para la Javier Prado. Yo no entendía por qué esa oficial no pudo esperar diez segundos a que cambiara el semáforo, hasta que pasó, con gran fanfarria de luces y bocinas, algún “alto” funcionario.

Esta mañana, una señora me cuenta que lleva semanas acudiendo al colegio de su sobrino y a la UGEL correspondiente, para obtener el visado de los certificados escolares del muchacho. Ha tenido que ir y volver porque olvidaron consignar la importantísima nota de “conducta” (símbolo de la escuela represiva). El director del colegio consultó en presencia de ella sus sistemas y estampó una sonora A en el certificado. El chico incluso recibió un diploma por buen comportamiento. Pero en la UGEL le dicen que en sus archivos el chico tiene B, y que ella debe regresar al colegio para que lo aclaren. Los errores han sido cometidos, en un pimpón malvado, por miembros del sistema educativo. Pero el chico, que quiere postular a estudios superiores, y la tía, que pierde trabajo por estas gestiones, deben cargar con la ineptitud ajena ¿Tan difícil es telefonear al director, desde la UGEL, y corregir la inconsistencia? ¿Qué cataclismo nos sobrevendría si las personas responsables de cualquier error menor lo resolvieran sobre la marcha? ¿Cuánta vida y alegría perdemos en cada intercambio mezquino, peruanas y peruanos?

Mi lúcido maestro de fisiología animal, Lucho Basto, decía que en el Perú crecemos expuestos a un sinfín de pequeñas indignidades y humillaciones, no importa de qué clase seamos, que se van acumulando en el alma como esos cerros de bolitas que dejan las ovejas cuando defecan. Llegando a adultos, esas caquitas nos atosigan el alma. Entonces, buscamos deshacernos de ellas, transferirlas, mediante diminutos actos odiosos e innecesarios. El cobrador que nos entrega un sol falso; la funcionaria malagracia de la UGEL; el ministro infeliz que se da la importancia que no tiene, deteniendo el tráfico. Cada cual se libera de una caquita, pero nosotros nos la llevamos. Y procederemos más tarde a hacer lo propio, porque también estamos embarrados.

Sanar de esta patología colectiva no cuesta nada, porque depende de un acto voluntario en el que nos liberemos de la compulsión por fregarle a otros la vida. Pero ello exige rechazar todo privilegio, pues siempre nace del error; y asumir el coraje de tratarnos con benevolencia. No estamos obligados a seguir maltratándonos.

Comparte esta noticia

![La enigmática hija de Kim Jong-un preside desfile militar junto con su padre y refuerza su perfil de sucesora del régimen [FOTOS]](https://f.rpp-noticias.io/2026/02/26/portada_3541231.jpg?imgdimension=look)

![Cobra Gold: Tailandia y EE.UU. ejecutan las maniobras militares de mayor duración del mundo [FOTOS]](https://f.rpp-noticias.io/2026/02/26/portada_5527586.jpg?imgdimension=look)

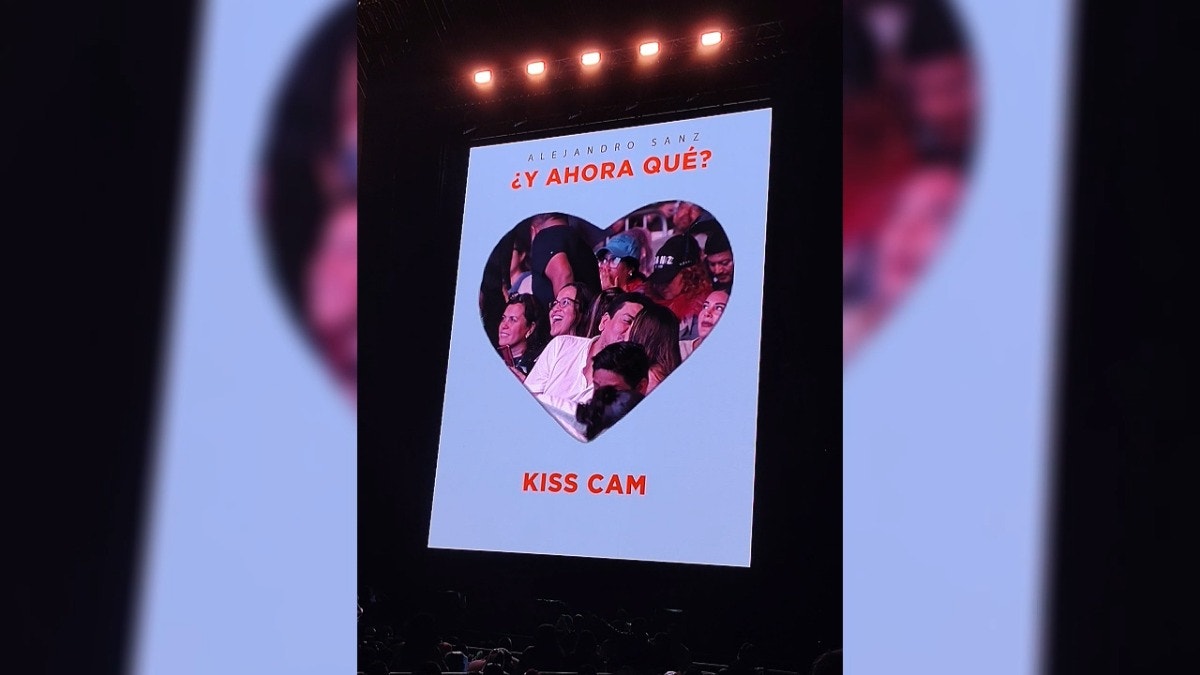

![Con lluvia y mucho romance, Alejandro Sanz enamoró Lima en un emblemático concierto [CRÓNICA]](https://f.rpp-noticias.io/2026/02/26/545754_1842526.jpg?imgdimension=look)